そのまま使うだけでも、本格的なサウンドを演出できる便利なツール「カノン進行」。

作り方や構造を覚えれば簡単に使いこなせるようになるので、作曲初心者にもおすすめです。

この記事のもくじ

カノン進行とは

カノン進行とは、バロック期の作曲家パッヘルベルの「カノン」の音使いを、コード理論で表したものです。

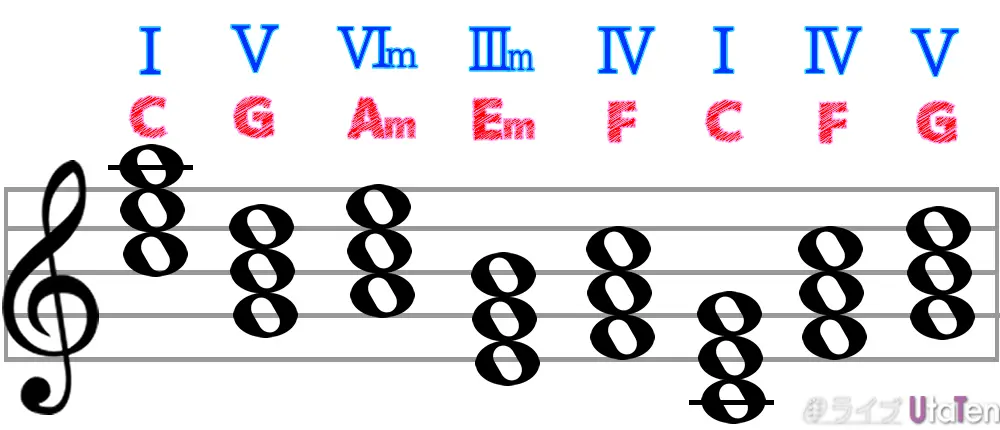

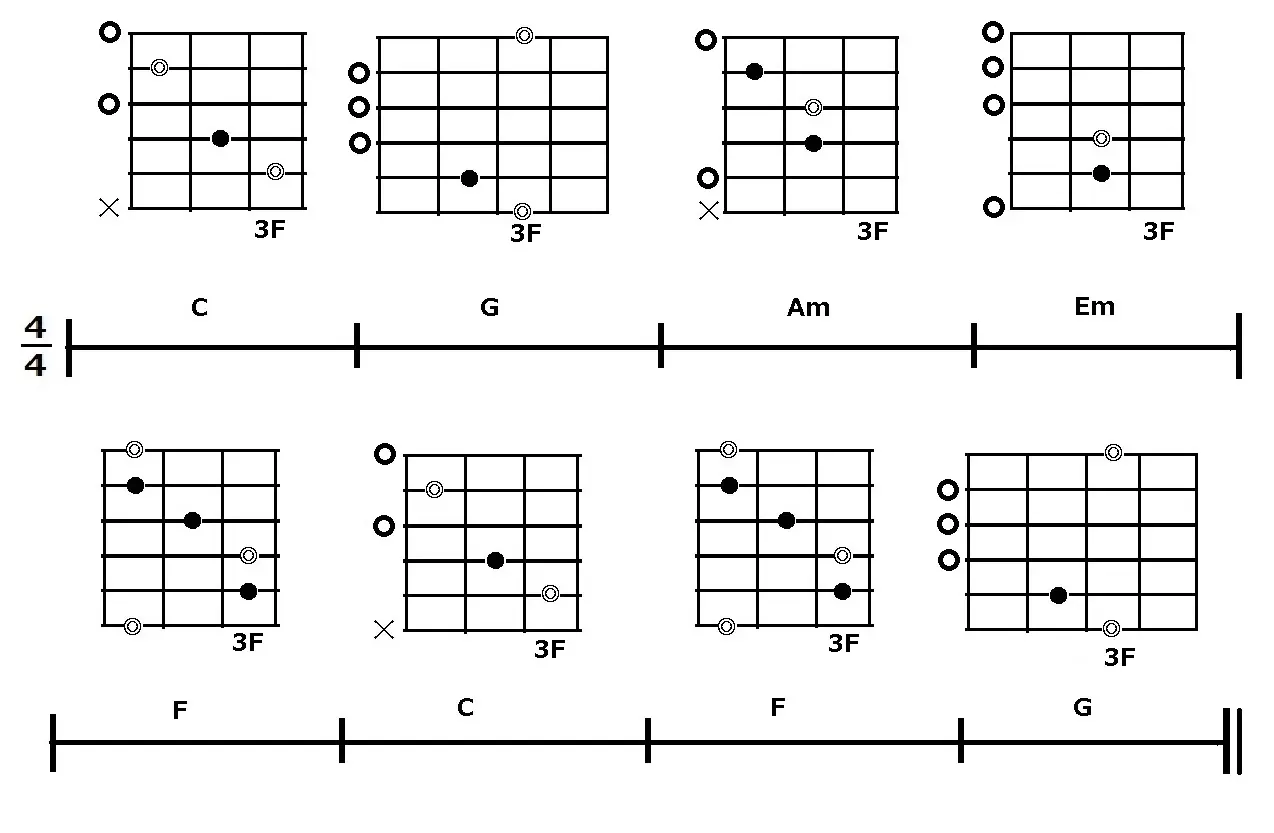

使用コードと並び方は上記の図の通りで、各コード、キーに対して#や♭が付かない構造になっています。

進行を度数表記にすると「Ⅰ→Ⅴ→Ⅵm→Ⅲm→Ⅳ→Ⅰ→Ⅳ→Ⅴ」。

安定した響きのトニック(T)と、少し不安定なサブドミナント(SD)、不安定なドミナント(D)で分類すると「T→D→T→T→SD→T→SD→D」となります。

安定と不安定な響きが交互にくる、メリハリのある進行で、最後にSDとDを続けて配置することでⅠコードに向かう響きを強めているのが特徴。

原曲の作曲は17世紀後半ですが、洗練された響きを持つため現代でもよく使われています。

ライブUtaTenの関連記事!

-

-

王道進行(4536進行)とは?ボカロ・アニソン・JPOPから作曲・アレンジに使えるコードを紹介

続きを見る

カノン進行の特徴

カノン進行には、シンプルでメリハリのある響きや、Ⅰ→Ⅴに向かうといった個性的な構成以外にも特徴がたくさんあります。

登場から300年以上たった今でも多くの人から親しまれているのは、耳なじみが良いだけでなく、他のコード進行よりも際立った特徴を持っていたからでしょう。

次は、カノン進行の特徴や魅力を紹介します。

ライブUtaTenの関連記事!

-

-

【初心者必見】テンションコードとは何か超わかりやすく解説!ギターでの使い方も紹介

続きを見る

ポップスやロックの定番進行

カノン進行は、ポップスやロックといったポピュラー音楽でよく使われるコード進行です。

クラシック曲をベースに作られた理論ですが、アレンジしやすい構造と滑らかな響きが、歌のメロディを聴かせたい音楽ジャンルと上手くマッチします。

特に90年代~2010年ごろのJ-POP、J-ROCKではよく使われており、ヒット曲の多くがカノン進行を採用していました。

最近はおしゃれな響きのコード進行が主流になっているものの、ポップスやロック系では根強い人気があります。

手軽に心地良い響きを作りだせる

初心者でも手軽に心地良い響きを作り出せるのが、カノン進行の特徴です。

全てのコードがキーと調和しやすいコードで構成されているため、難しい理論を使わずに安定した響きを作り出せます。

臨時記号(#や♭)や転調などを気にしなくて良いため作曲もスムーズにでき、キーによってはギターのオープンコード、ピアノの白鍵を多用できるのもポイント。

理論や演奏に自信がない初心者でも気軽に使えるのが、カノン進行の魅力です。

ループできる構造になっている

カノン進行は、何度も繰り返し演奏できる「循環コード」と似た構成が特徴です。

循環コードにも色々な種類がありますが、基本的には「トニック→サブドミナント→ドミナント」という流れになっています。

カノン進行もトニックから始まり、サブドミナント→ドミナントという流れで終わるため、ループ演奏が可能です。

同じコード進行を繰り返すサビやループ系の音楽にピッタリなので、ぜひ試してみてくださいね。

カノン進行の使い方

カノン進行の使い方は、コードを並べてメロディをのせていくだけとシンプルです。

しかし、具体的な使い方やコツが分からないと自由度が高すぎて、どうやって曲にすれば良いか迷ってしまいまうもの。

まずは、基本的な使い方を知り、慣れたらアレンジ方法を学ぶという方法で進めていくと思い通りに作曲できるようになりますよ。

特徴の次は、カノン進行の使い方やアレンジ方法を紹介します。

安定感が欲しい場面で使う

カノン進行は、安定感が欲しい場面にピッタリのサウンドです。

極端に不安定な響きのコードも無く、自然で安定した響き方をするので、Aメロやサビにマッチします。

逆に、サビに向けて一旦落ち着かせたり、不安定な響きを演出することが多いBメロでは落ち着きすぎてしまう場合もあるため、少し使いにくいです。

もちろん、カノン進行のみで全体を構成することも可能ですが、変化を加えないと平坦な印象になってしまうので、基本的には安定感が欲しい場面でのみ使うようにしましょう。

1小節に1コードが基本

はじめてカノン進行を使って作曲するという人には、1小節に1コードを当てはめる使い方がおすすめです。

1小節に1コードはコード切り替えの定番パターンであり、速い曲からバラードまで合わせやすいのが特徴。

コードアレンジもしやすく、演奏も余裕を持ってできるので、初心者でも気軽に挑戦できます。

慣れてきたら、曲の雰囲気や気分に合わせて2拍に1コードのパターンにする、部分的に変更するといったアレンジに挑戦すると、作曲の幅を広げられるのでおすすめです。

カノンコードのアレンジ方法

カノン進行には、リズムや音の伸ばし方を工夫して雰囲気を変える以外にも色々なアレンジ方法があります。

具体的には、「コードトーンにテンションを加える」「演奏する音を変える」「カノンコードを変える」といったものです。

これらのアレンジには、テンションやコードアレンジなどの発展的な内容が含まれますが、基本的な使い方、コード理論を覚えている人はぜひ挑戦してみてくださいね。

ギターやベースの音を工夫する

カノン進行を使った曲を弾いてみてシンプルすぎると感じたなら、ギターやベースの音を工夫してみましょう。

弾き語りであれば、7度や9度、13度などのテンションを加えてみるのがおすすめ。

バンドで演奏するならベースラインをⅠ度のルートをスタート地点に、上昇・下降するといったアレンジをやると印象を変えられます。

テンションコードやオンコードといった知識が必要になりますが、知っているとアレンジの幅を広げられる便利な手法です。

コードを置き換える

おしゃれな雰囲気にしたい、切ない響きにしたい場合には、カノン進行のコードを置き換える手法がおすすめです。

カノン進行は、機能で表記するとT→D→T→T→SD→T→SD→Dという順番。

それぞれ同じ機能を持ったコードで置き換えることができます。

トニックのⅠであればⅥmやⅢm、サブドミナントはⅡmが使えるほか、サブドミナントマイナーのⅣmも使用可能です。

ドミナント部分では似た構成を持つⅦm7(♭5)や、♭Ⅱ7(裏コード)が使えます。

全てのコードで使えるテクニックですが、使いすぎは逆効果になるため変更は半分以下に留めておきましょう。

Ⅴ7やⅡmを挿入する

カノン進行のコードを増やして、ドラマティックな雰囲気やリズム感を演出したいときには、Ⅴ7やⅡmを挿入する手法がおすすめです。

Ⅴ7の挿入はセカンダリードミナント、Ⅱmの挿入はリレーテッドⅡmという手法で、上手く使えばリズムを出しつつも滑らかな流れが作れます。

Cのカノン進行「C→G→Am→Em→F→C→F→G」なら、EmとFの間にC7を入れると、Fへの移行が少しおしゃれなサウンドに。

Ⅱmを使うなら、最後のF→Gの間にDmをはさみ、ツーファイブというジャズの定番進行を作るのがおすすめです。

こちらも色々な場所で使えますが、キーの雰囲気(調性)が薄くなるため、使いすぎには注意しましょう。

ギターでカノン進行を弾くときの基本フォーム

カノン進行の構造や特徴は分かったけれど、普段はコード表やTAB譜を使っているので、どう弾いて良いか分からないという人もいるのではないでしょうか?

特にギタリストはピアノや管楽器などの奏者と比べると、音符を読む機会も少ないので困ってしまうものですよね。

そんな方に向けて、次はカノン進行の弾き方や基本フォームを紹介します。

ライブUtaTenの関連記事!

-

-

コード進行をおしゃれにする秘訣!簡単系からマイナー系まで全10選

続きを見る

キーCのカノン進行のコードフォーム

Cメジャーキーのカノン進行の、基本的なコードフォームを記載したものがこちらです。

ギターでも弾きやすいキーということもあり、ほとんどのコードがオープンコードで弾けるようになっています。

難易度も低めなので、コード弾きに不慣れな人やギター初心者でも気軽に演奏できますよ。

また、アルペジオを使うとよりおしゃれな雰囲気になるので、スキルに自信がある人は挑戦してみてくださいね。

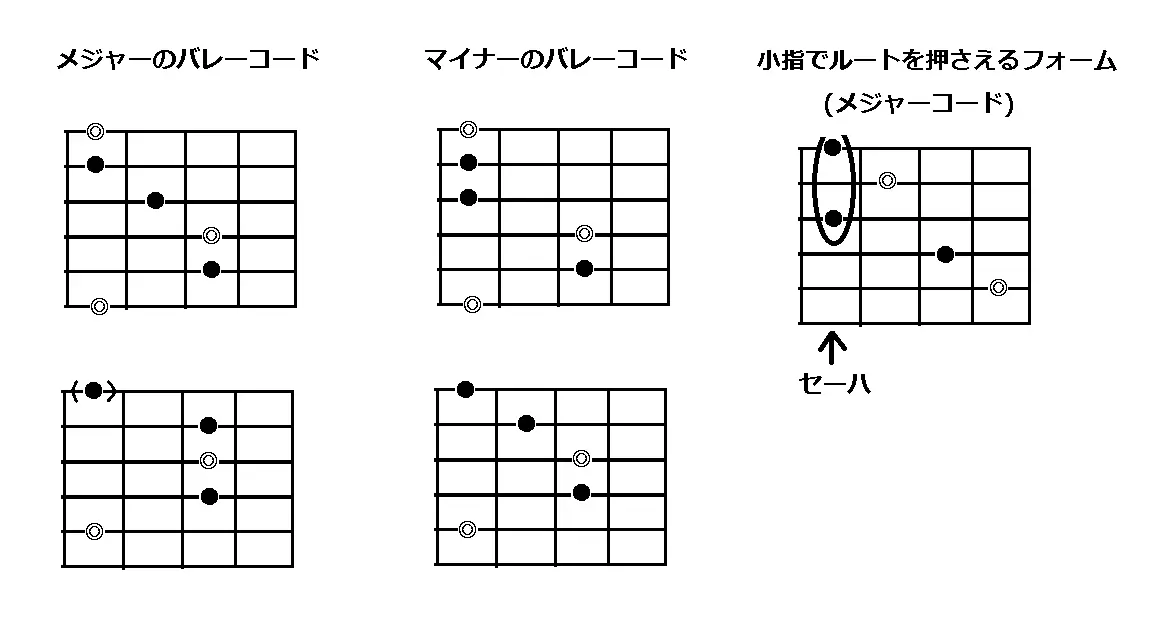

その他のキーはセーハを使ったコードを交えるのがおすすめ

Cメジャーキー以外のカノン進行には、オープンコードで対応できないコードもいくつか登場します。

簡単なコードだけで演奏できないため少し難しいですが、セーハが必要なコードを使えば比較的簡単に演奏できますよ。

特に便利なのがメジャー・マイナーのバレーコード。

こちらは、5弦と6弦の音名を覚えるだけで幅広いコードに対応できるので、#や♭が付いたコードも簡単に弾けます。

ハイポジションのバレーコードが難しい、手の移動距離を減らしたいなら小指でルートを押さえるフォームを混ぜるのもおすすめです。

新しくフォームを覚える必要はありますが、これらを覚えるだけで多くのコードに対応できるので、色々なキーで弾いてみたい人はぜひ挑戦してみましょう。

キー別のカノン進行一覧表

| キー | Ⅰ | Ⅴ | Ⅵm | Ⅲm | Ⅳ | Ⅰ | Ⅳ | Ⅴ |

| Cメジャー | C | G | Am | Em | F | C | F | G |

| Gメジャー | G | D | Em | Bm | C | G | C | D |

| Dメジャー | D | A | Bm | F#m | G | D | G | A |

| Aメジャー | A | E | F#m | C#m | D | A | D | E |

| Eメジャー | E | B | C#m | G#m | A | E | A | B |

| Bメジャー | B | F# | G#m | D#m | E | B | E | F# |

| Fメジャー | F | C | Dm | Am | B♭ | F | B♭ | C |

| B♭メジャー | B♭ | F | Gm | Dm | E♭ | B♭ | E♭ | F |

| E♭メジャー | E♭ | B♭ | Cm | Gm | A♭ | E♭ | A♭ | B♭ |

| A♭メジャー | A♭ | E♭ | Fm | Cm | D♭ | A♭ | D♭ | E♭ |

| D♭メジャー | D♭ | A♭ | B♭m | Fm | G♭ | D♭ | G♭ | A♭ |

| G♭メジャー | G♭ | D♭ | E♭m | B♭m | C♭ | G♭ | C♭ | D♭ |

各キーのカノン進行を一覧にしたものがこちらです。

G~Bが調号や音階に#が付くキーで、下にいくほど#の数が増える構成。

F~G♭が♭系のキーで#系のキーと同様に、♭の数が増える構成になっていますよ。

基本的なキーを全て網羅した構成になっているので、好きな雰囲気のカノン進行を探すときや作曲するときに活用してみてくださいね。

カノン進行が使われているJ-POPの有名曲

カノン進行は、J-POPの人気曲・有名曲の定番進行です。

使われている曲も90年代の名曲から最近の人気曲まで幅広く、曲調もそれぞれ違っています。

アレンジも、シンプルなバンド演奏だけのものから、応用理論やオーケストラを使った複雑なものまで様々です。

次は、カノン進行が使われているヒット曲を紹介するので、ぜひ聴いたりコード進行を作曲の参考にしたりしてみてくださいね。

マリーゴールド / あいみょん

あいみょんの「マリーゴールド」は、王道J-POP的な展開とメロディ、個性的な歌声が人気の楽曲です。

Aメロ部分はカノン進行を少しアレンジしたパターン、サビではキーDの基本通りのパターンが使われています。

どちらもコードの並びは似ていますが、メロディやバックの演奏を工夫して上手く雰囲気を変えているのが特徴。

カノン進行の基本や演奏アレンジを学べる、王道ポップチューンです。

チェリー / スピッツ

シンプルなカノン進行を使った名曲として有名なのが、スピッツの「チェリー」です。

Aメロ部分でキーCの基本的なカノン進行が使われているのが特徴で、軽快な演奏とノスタルジックな歌声が独特な雰囲気を作り出しています。

他の部分も、ダイアトニック内のシンプルなコード構成ですが、アクセントとして♭ⅦのB♭を使って浮遊感を演出していますよ。

バンド向けの曲にカノン進行を使いたい人におすすめの名曲です。

愛をこめて花束を / Superfly

Superflyの「愛をこめて花束を」は、美しいストリングスとバンドサウンド、力強い歌声が際立った人気曲です。

ポップスとロック、ブルース的な要素が感じ取れるモダンな雰囲気のバラード曲ですが、Aメロとサビ部分ではカノン進行が使われています。

どちらもシンプルなカノン進行ですが、最後のサブドミナントとドミナントの間に、Ⅱm/Ⅴ(原曲ではGm7/C)という特殊なコードがアクセントとして挿入されているのが特徴。

このコードはハイブリッドコードと呼ばれ、Ⅱmと記載があるもののⅤ7sus4的なあいまいな響き方をします。

他の部分でも、転調や他キーからの借用といった手法が使われるなど、作曲者の工夫がちりばめられた楽曲です。

終わりなき旅 / Mr.Children

カノン進行を取り入れながらも、Mr.Childrenらしさが全開のアレンジになっている曲が「終わりなき旅」です。

登場するのはAメロとサビという定番ポジションですが、前後に転調を入れたり、ノンダイアトニックコードを使ったりと、細かくアレンジされています。

Aメロ部分は、Ⅲmがサブドミナントに解決しやすいⅡ7、ⅣにはサブドミナントマイナーのⅣmを採用。

サビでは、Ⅲmを最近の曲で良く使われる借用コードのⅢ7に、最後のⅣをⅡmに置き換えツーファイブを構成するアレンジが施されています。

発展的なコードが含まれていますが、独特な響きのカノン進行を作りたい人はぜひ真似してみてくださいね。

カノン進行が使われているアニソン

派手な転調や複雑なアレンジが多いイメージのあるアニソンにも、カノン進行を使った曲がたくさんあります。

シンプルなものは少なく、大きくアレンジした曲が多いので、発展的な使い方を学びたい人にピッタリですよ。

ヒット曲の次は、カノン進行が使われている人気のアニソンを紹介します。

departure! / 小野正利

小野正利の「departure!」は、2011年に放送がスタートした人気アニメ「HUNTER×HUNTER」のOP主題歌です。

色々な手法が使われているため少し難しい曲ですが、Aメロ部分ではシンプルなカノン進行が使われています。

主に基本形をアレンジした構成で、Ⅲmは部分的にマイナーキーになるVm→Ⅰというパターン、ラストのⅣはV7に向かうためのツーファイブに置き換えられています。

Ⅲmの置き換えで登場したⅤmは、アクセントを付けたいときに便利なので、ジャズやポップスが好きな人はぜひ覚えておきましょう。

ハレ晴レユカイ / 平野綾, 茅原実里, 後藤邑子

カノン進行を使ったアニソンとして有名な曲が、アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」のED主題歌「ハレ晴レユカイ」です。

Aメロは「キーE♭のシンプルなカノン進行」、サビは「キーFで各コードをツーファイブに変換・分解するテクニック」を学ぶのにピッタリの構成になっています。

サビでは、ⅤをEm7(♭5)とA7のマイナーツーファイブに分解する手法、ⅢmをCm7とF7のツーファイブに分解したものが登場。

前半部分では、Fマイナーキーから借りたコード・A♭メジャーも使われています。

ツーファイブを使った分解や、マイナーキーからの借用は色々なジャンルで使えるので、基本をマスターした人はぜひ覚えてみてくださいね。

ようこそジャパリパークへ / どうぶつビスケッツ×PPP

「ようこそジャバリパークへ」は、アニメ「けものフレンズ」第1期のOP主題歌です、

人気アニソンシンガー・作曲家の大石昌良の個性的なアレンジが楽しめる曲で、サビに登場するカノン進行にも色々な工夫が加えられています。

序盤のⅠ→Ⅴの部分はⅠ→Ⅲ7に変更されているほか、ⅢmもⅣに解決するための7thコード、最後のⅣもⅡmに置き換えられています。

2ループ目の最後のコードに、アクセントとして「愛をこめて花束を」と同じハイブリッドコードが使われているのもポイント。

ハレ晴レユカイ同様に難しい構成ですが、カノン進行をもっと使いこなしたい人にはピッタリの曲です。

いつも何度でも / 木村弓

ジブリ作品「千と千尋の神隠し」の主題歌として有名な「いつも何度でも」は、キーFメジャーのカノン進行を中心に構成されている楽曲です。

後半部分のアレンジが印象的な楽曲で、6個目のⅠコード・FがF/A、7個目のⅣコード・B♭がⅡmのGmに置き換えられているのが特徴。

このアレンジにより、ベース音が「B♭→A→G」とゆるやかに下る構造になり、元の進行よりも滑らかなサウンドを生み出しています。

聴く人を癒やしてくれるのはもちろん、基本的な置き換えを実践的に使ったアレンジも楽しめるアニソンの名曲です。

カノン進行が使われている洋楽

カノン進行は日本国内で良く使われるコード進行であるため、洋楽で使われている曲は多くありません。

しかし、10年以上愛され続けている洋楽の名曲には、カノンコード的な手法を使った曲がいくつかありますよ。

最後に、カノン進行を使った洋楽の名曲を紹介するので、ぜひ日本の曲と聴き比べて雰囲気の違いを味わってみてくださいね。

Let It Be / The Beatles

The Beatlesの代表曲として愛され続けている、ポール・マッカートニー作の名曲が「Let It Be」です。

カノン進行をベースにしたシンプルな曲で演奏も簡単なため、ピアノやギターの入門曲としても人気があります。

Ⅰ→ⅤやⅣ→Ⅰといったカノン進行特有の響きも楽しめるので、作曲初心者にもおすすめ。

シンプルな曲ですが、何度も聴きたくなってしまう味わい深い名曲です。

Basket Case / Green Day

Green Dayの「Basket Case」はパンクロック風のカノン進行を楽しめる楽曲です。

曲始めの歌い出し部分とAメロがカノン進行で、パワーコード中心のシンプルなスタイルで演奏されています。

進行後半のサブドミナントからドミナントに行く場面では、ドミナント1つに省略され、ロックらしいワイルドな響きになっているのもポイント。

演奏も簡単なので、パンク好きのギタリスト、ベーシストはぜひ挑戦して独特な響きを感じてみましょう。

Carry On / Angra

メタル系の音楽でカノン進行使ってみたいという人におすすめなのが、Angraの初期の人気曲「Carry On」です。

クラシックをイメージさせるシンフォニックなサウンドと、激しいバンド演奏が際立った曲調が特徴。

サビ部分では、シンプルなカノン進行が使われています。

テンポが速く、テクニカルな演奏が多いのでコピーは難しいですが、コード進行はシンプルなので、ぜひ激しい音楽が好きな人は参考にしてみてくださいね。

カノン進行を使えば心地良いコード進行が作れる!色々なキーで弾いて響きを確かめてみよう

カノン進行の魅力は、作曲初心者でも簡単に心地良いコード進行を作れることです。

コードの並びと役割を覚えるだけで、耳馴染みの良いハイクオリティなコード進行を作れます。

中級者以上なら、コード理論を使ってアレンジすれば、オリジナリティを演出することも可能です。

まずは、カノン進行を覚えるためにも色々なキーで弾いてみて、響きを楽しんでみることから始めてみましょう。

この記事のまとめ!

- カノン進行はパッヘルベルの「カノン」をもとに作られたコード進行

- 手軽に名曲と同じような響きを作り出せるのがカノン進行の魅力

- 安定感が必要な場面で、1小節に1コードを当てはめて使うのがカノン進行の基本

- カノン進行は応用理論を使ってアレンジされたりもしている

- 洋楽にもカノン進行を使った名曲があるので、洋楽好きはチェックしてみよう