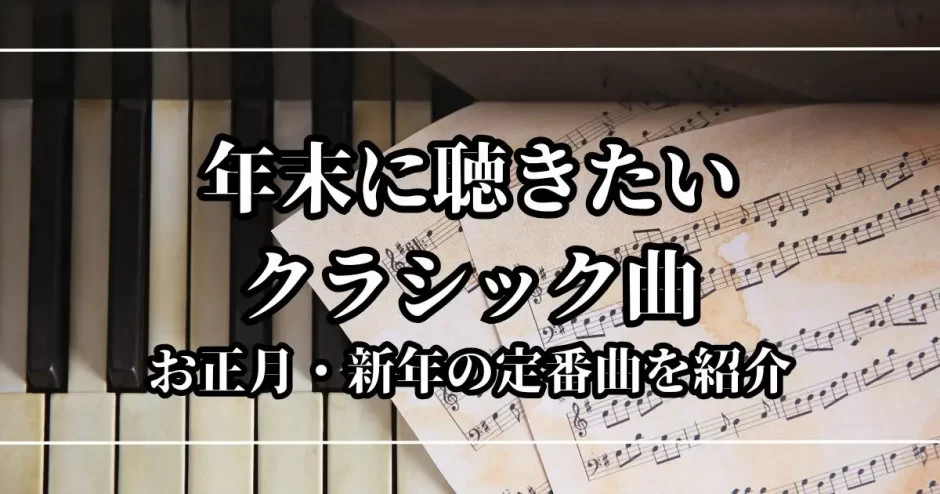

年末には1年を締めくくるような、スケールの大きなクラシック曲を聴きたくなりませんか。

年末によく演奏される定番の曲や、気分が華やぐ名曲を聴きながら、1年を振り返ったり新年を祝ったりしましょう。

この記事でわかること

年末に聴きたいクラシック曲7選|定番の楽曲

お正月の支度で何かと慌ただしい年の瀬、BGMに好きなクラシック音楽を選ぶと、気分が落ち着いてゆったりとした気分になれます。

年の終わりを感じさせる定番の年末の曲を聴くと、今年あったいろいろなことを思い出して、しみじみするかもしれません。

はじめに、年末に聴きたい定番のクラシック曲を紹介します。

交響曲第9番 / ベートーヴェン

日本では年末の恒例行事となっている、ベートーヴェン「第九」の正式名称は「交響曲第9番ニ短調作品125」で、ベートーヴェンが作曲した9番目の交響曲です。

「合唱付き」と表示されることもあるように、第4楽章ではオーケストラに独唱と合唱が加わって演奏されます。

ドイツ語の歌詞による「歓喜の歌」を聴くと、年末を実感します。

年末が近づくと、いろいろなコンサートホールで演奏され、アマチュアの音楽愛好家が集まって練習した成果を披露するところも多いでしょう。

演奏時間は全体で60分程度です。

こうもり / ヨハン・シュトラウス2世

ヨハン・シュトラウス2世作曲の「こうもり」は、ウィーンオペレッタの最高峰で「オペレッタの王様」と言われる名作です。

ウィーン国立歌劇場では、毎年大晦日に「こうもり」の公演を行い、年始はウィーンフィル・ニューイヤーコンサートを催すのが恒例行事になっています。

舞台は舞踏会のシーンをクライマックスとするコミカルな喜劇ですが、全編にウィンナ・ワルツが使用され、聴いていると優雅な気分になれるでしょう。

演奏時間は3幕で2時間半程度が一般的ですが、1時間程に編集したライト盤もあります。

くるみ割り人形 / チャイコフスキー

「くるみ割り人形」は、チャイコフスキーが作曲したバレエ音楽です。

バレエ「くるみ割り人形」は、クリスマス・イブの物語を描いた作品なので、ホリデーシーズンが近づくと世界中でよく演奏され、年末の定番曲になっています。

演奏時間は全部で約1時間25分(第1幕約45分、第2幕約40分)ですが、8曲を抜き出した演奏会用組曲もあります。

普段クラシック音楽をあまり聴かない人にも馴染みのある「行進曲」「花のワルツ」「金平糖の精の踊り」などの有名曲が多く、年末のBGMにおすすめです。

メサイア / ヘンデル

ヘンデルが作曲した「メサイア」は、救世主キリストの生涯を描いたオラトリオで、世界的に定番となっている年末の曲です。

アメリカではクリスマス・イブに演奏されることが多いでしょう。

オーケストラと独唱曲・重唱曲・合唱曲で構成される三部構成で、第二部の最終曲「ハレルヤ」の合唱は特に有名です。

「ハレルヤ」を聴くと、心が清められるような気分になれるでしょう。

演奏時間は2時間半程度(各部60分、60分、30分)が一般的で「ハレルヤ」が登場するのは1時間半頃です。

交響曲第9番 / ドヴォルザーク

ドヴォルザークの「交響曲第9番」はドヴォルザークが最後に作曲した交響曲で、愛称の「新世界より」のほうが有名でしょう。

4楽章による構成で、演奏時間は第1楽章の繰り返しを含めて約45分が一般的なので、気軽に通して聴けます。

壮大な雰囲気の第4楽章は特に有名で、年末に聴くと豊かな気持ちになります。

第2楽章「ラルゴ」の主題となる旋律に歌詞をつけた歌曲は、日本では「遠き山に日は落ちて」の歌詞で知られる「家路」です。

帰宅時間を告げるメロディーに、懐かしさを覚える人も多いでしょう。

ボレロ / ラヴェル

ラヴェルの「ボレロ」は映画やドラマ、CM、フィギュアスケートなど多くのシーンで使われるドラマチックな楽曲ですが、もともとバレエ音楽として制作されました。

クラシックでカウントダウンを祝う、東急ジルベスターコンサートの初回に演奏され、その後も数度演奏されている曲で、年末にふさわしい風格があります。

同一のリズムが繰り返される中、楽器の種類や数を変えながら同じ旋律を繰り返し、徐々に盛り上がるという特殊なスタイルの楽曲です。

演奏時間は約15分ですが、聴いた後もしばらく余韻が残るでしょう。

アヴェ・マリア / グノー

清らかな歌声に心が洗われるようなグノーの「アヴェ・マリア」は、シューベルト、カッチーニのアヴェ・マリアと並び、世界三大アヴェ・マリアと呼ばれる声楽曲です。

グノーの「アヴェ・マリア」は、バッハの「平均律クラヴィーア曲集第1巻」の前奏曲第1番ハ長調 BWV846に、ラテン語の聖句「アヴェ・マリア」を歌詞をつけて制作されました。

年の瀬のざわつく気持ちを穏やかにしてくれるような美しい歌曲なので、シューベルトやカッチーニのアヴェ・マリアと合わせて聴いてみましょう。

年末に聴きたいクラシック曲6選|新年に聴きたい楽曲

年末から大晦日、新年に心が晴れやかになるような音楽を聴くと、素晴らしい年を迎えられるような気持ちになります。

新しい年が実り多い年になるように、美しい曲で心を満たしましょう。

次は年末から新年に聴きたい、クラシックの名曲を紹介します。

フィガロの結婚 / モーツァルト

「フィガロの結婚」は。モーツァルトが作曲した華やかな雰囲気のオペラ曲で、新年に聴くのにぴったりなクラシック音楽です。

特に序曲は大変人気があり、2006年のニューイヤーコンサートでは、モーツァルト生誕250周年記念の特例として演奏されました。

オペラは当時の政治を風刺したコミカルな内容で、オペラ「セビリアの理髪師」に登場したフィガロが結婚する話です。

演奏時間は1幕から4幕まで休みなしだと、合計約2時間50分(各45分、50分、40分、35分)になります。

愛の喜び / クライスラー

オーストリア出身の作曲家クライスラーが作曲した、ピアノとバイオリンのための小作品。

爽やかな旋律で、穏やかな新年を迎えられそうな曲です。

ウィンナ・ワルツを取り入れて喜びを表現しており、心が軽やかになるでしょう。

喜びに満ちたこの楽曲は、クライスラーが後の妻となる女性と出会ったのがきっかけで、誕生したと言われています。

クライスラーはロシアのピアニスト、ラフマニノフと親交があり、ラフマニノフがピアノ独奏用に編曲したバージョンもあるので、聴き比べてみるのも楽しいでしょう。

トランペット協奏曲 / フンメル

正式名称は「トランペット協奏曲ホ長調」で、ハンガリー出身の作曲家でピアニストのフンメル作曲の軽快な楽曲です。

この曲はトランペットの名手、アントンヴァイディンガーのために作曲されました。

フンメルはモーツァルトにピアノを師事し、サリエリに声楽作品、ハイドンにオルガンを学ぶという、恵まれた音楽環境でした。

1804年の元旦、フンメルはハイドンの後任としてアインシュタット宮廷のカペルマイスターになり、ヴァイディンガーによってこの曲の初演が披露されました。

四季 / ヴィヴァルディ

ヴィヴァルディの「四季」は、ヴァイオリン協奏曲集「和声と創意の試み」の第1曲から第4曲の「春」「夏」「秋」「冬」を合わせた4曲の総称です。

それぞれの楽曲が、風景画を描くように季節の美しさや季節感をいきいきと表現しており、年末や年始に新しい年に思いを馳せながら聴くのにおすすめです。

特に春の爽やかな情景を表現した「春」は、新年らしい明るいイメージを感じるでしょう。

それぞれの楽曲が3つの楽章で構成されており、通しで聴くと演奏時間は40分程度になります。

春の声 / ヨハン・シュトラウス2世

ヨハン・シュトラウス2世が作曲した6分程度のウィンナ・ワルツで、軽やかさと優美な雰囲気を持つことから、ニューイヤーコンサートの定番曲になっている曲です。

リストと即興演奏パーティーに参加し、余興でまとめあげた曲と言われていますが、結婚したばかりのヨハン・シュトラウス2世の多幸感を反映した曲という説もあります。

年末や新年に、おめでたい雰囲気やエピソードのある曲を聴いて、輝かしい1年を迎えたいと思う時にふさわしい、明るいクラシック曲です。

ラデツキー行進曲 / ヨハン・シュトラウス1世

ヨハン・シュトラウス2世の父で、ウィーンの宮廷舞踏会音楽監督を務めていたヨハン・シュトラウス1世による行進曲で、新年のお祝いムードを盛り上げる勢いがある曲。

ウィーンのニューイヤーコンサートなど、クラシックコンサートのアンコール曲として演奏されることが多い定番曲で、観客も拍手で曲を盛り上げます。

この曲は、オーストリアの将軍ラデツキーの勝利を祝って作られた行進曲で、現在もオーストリアを象徴する曲として愛され続けています。

年末のクラシック曲で「第九」が定番化した理由は?

年末の曲はいろいろありますが、日本ではなぜ「第九」が定番化したのでしょうか。

理由は諸説ありますが、第二次世界大戦後の混乱期、合唱団やオーケストラの収入確保のために演奏するようになったのが、理由の1つだと言われています。

1947年に日本交響楽団(現在のNHK交響楽団)が、12月に3日連続の「第九コンサート」を行って絶賛されたため「第九」は必ずチケットが売れる楽曲として定着したのです。

初めて日本で「第九」が演奏されたのは1918年で、捕虜収容所内でドイツ人兵士が演奏しました。

運動会で定番のクラシック14曲!リレー・行進・閉会式のシーン別に紹介

運動会で定番のクラシック14曲!リレー・行進・閉会式のシーン別に紹介

年末のクラシックは「第九」だけじゃない!年末や正月気分を盛り上げる定番曲や心が高揚する音楽を聴こう

日本で年末の曲と言えば「第九」が定番ですが、その他にも年末の曲として定番になっているクラシック曲がいろいろあります。

ウィーンのワルツやバレエ音楽、キリスト教的な音楽など、スケールの大きなクラシックや荘厳な雰囲気の楽曲は、年末のBGMにぴったりです。

新年には心躍るような華やかな曲を聴くと、いい1年を迎えられそうな気分になるでしょう。

年末年始気分を盛り上げる年末の定番曲や、心が高揚する音楽を聴いて、よい年を迎えましょう。

この記事のまとめ!

- 年末には1年を締めくくるようなスケールの大きな曲や荘厳なクラシックを聴こう

- 「第九」以外にも、ワルツやバレエ音楽など年末の定番曲はいろいろある

- 心躍るような軽快な曲やおめでたい雰囲気の曲を聴いて新年を祝おう

- 年末に定番曲や気分が高揚する音楽を聴いて、輝かしい新年を迎えよう