基本的なコードの動きを、体系的に表した音楽理論「強進行」。

作曲や演奏に取り入れてみたいけれど、使い方や音が分からないので練習が進められないという人も多いのではないでしょうか?

この記事のもくじ

強進行とは

強進行とは解決感や安定感を強く演出するコードの動き、ルート音(ベース音)の変化を指す言葉です。

2コード間の動きを指すもので、主に「C→G」のようにルートが4度上、もしくは5度下に移動するパターンが「強進行」として扱われています。

また、情報源によっては2度上(例:F→G)、5度上・4度下(例:F→C)、6度上・3度下(例:F→Dm)のパターンも強進行と紹介されていますよ。

厳密には「準強進行」や「変進行」などの分類もありますが、ブルース・ジャズ関連の理論がベースのポップスやロックをやるなら、全て強進行と考えても良いでしょう。

見つけ方は、コードの度数が分かるならコードトーンやテンションとリンクさせるのがおすすめ。

スケールが分かるならキー(調)に対応するメジャースケール、マイナースケールを当てはめルートが1度、次の音が2度と数えていくと簡単に見つけられますよ。

古典クラシックの基本ルールとして確立されて以降、さまざまな楽曲に使われている定番のコードテクニックです。

ライブUtaTenの関連記事!

-

-

ドミナントモーションとは?定番コード一覧や使い方を初心者向けにわかりやすく解説

続きを見る

弱進行との違い

弱進行とは古典クラシック以降の音楽で登場するようになった、次のコードに向かう力が弱い進行です。

主に強進行以外の動きを指すもので「Cm→B♭」のような2度下に下がるパターン「C→Em」のように3度上昇するパターンが当てはまります。

抑揚が少ないため、静かな曲や気だるい雰囲気の曲などによく使われているのが特徴。

強進行と比べると使い所が難しいですが、上手く使えば曲の雰囲気をコントロールできる便利なコードテクニックです。

強進行の特徴とは

強進行の概要や弱進行との違いをチェックしたら、次は特徴を確認していきましょう。

もちろん、音の動きだけ覚えて使っても良いですが、サウンドの傾向や仕組みを理解すれば、より効果的に使えますよ。

次は、強進行の特徴や仕組みを紹介するので、理解を深めて自由に使えるようになりたい人は参考にしてみてくださいね。

ライブUtaTenの関連記事!

-

-

カノン進行とは?ギターでのコードやカノン進行のアニソンやJ-POP曲を紹介

続きを見る

心地良い音の動き

安定感が強く、心地よい音の動きを演出できるのが強進行の特徴です。

もちろん、曲のクオリティやアレンジの精度なども影響しますが、多くの曲に使われている耳馴染みのある進行なので、上手く使えば誰もが聴きやすいサウンドになります。

次にくるコードを予感させやすく、一貫性を演出しやすいといった、定番進行ならではのメリットがあるのもポイント。

使いすぎるとド定番なサウンドになりますが、手軽に心地よい動きを演出したいときには大活躍です。

完全4度上行の音

強進行の特徴はベース音が完全4度上行、もしくは完全5度下降していることです。

この移動パターンを含むコード進行なら、コードの種類やテンションの有無に関わらず、強進行になります。

理由は1つ目のコードのベース音が、完全4度上・5度下のコードへの解決を連想させる倍音(ドミナント7thのコードトーン+9th)を含んでいるため。

この倍音の影響により、強進行ならではの安定したサウンドが生まれます。

2度上、6度上・3度下といった他のパターンよりも強い進行感を持っているので、心地よさや安定感を重視するなら、このパターンを優先的に使うと良いでしょう。

強進行が働くコード進行

特徴を覚えたら、強進行が働く基本コード進行を弾いて響きを耳に馴染ませていきましょう。

定番パターンといっても、2個~3個のコードを使った簡単なパターンなのでハイレベルな演奏ができない人でも簡単に弾けますよ。

コード進行の基本と言われる「終止形」やヒット曲にも登場するパターンなので、基礎練習用のフレーズとして役立つのもポイント。

次は強進行が働くコード進行を、サウンドや仕組み、構造と共に紹介します。

ライブUtaTenの関連記事!

-

-

王道進行(4536進行)とは?ボカロ・アニソン・JPOPから作曲・アレンジに使えるコードを紹介

続きを見る

ドミナントモーション

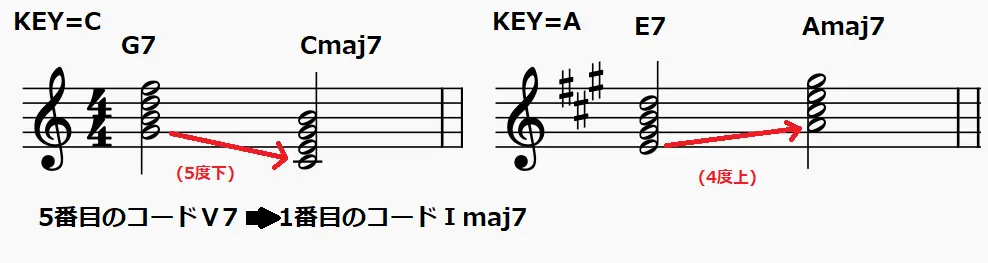

強進行を使ったコード進行の代表例が「ドミナントモーション」です。

ドミナントの性質があるⅤ7コードから、キーの中心となるトニックのⅠコードに向かう進行で、ルートの動きが5度下・4度上になっているのが特徴。

さらに、構成音に不況な響きでⅠコードに向かおうとする性質のある「トライトーン(Ⅴ7コードの3rdと♭7th)」を含むので、とても強い進行感を持っています。

安定した響きを演出したいときや、曲のラストに良く使われるパターンなので、作曲に興味がある人はぜひ覚えておきましょう。

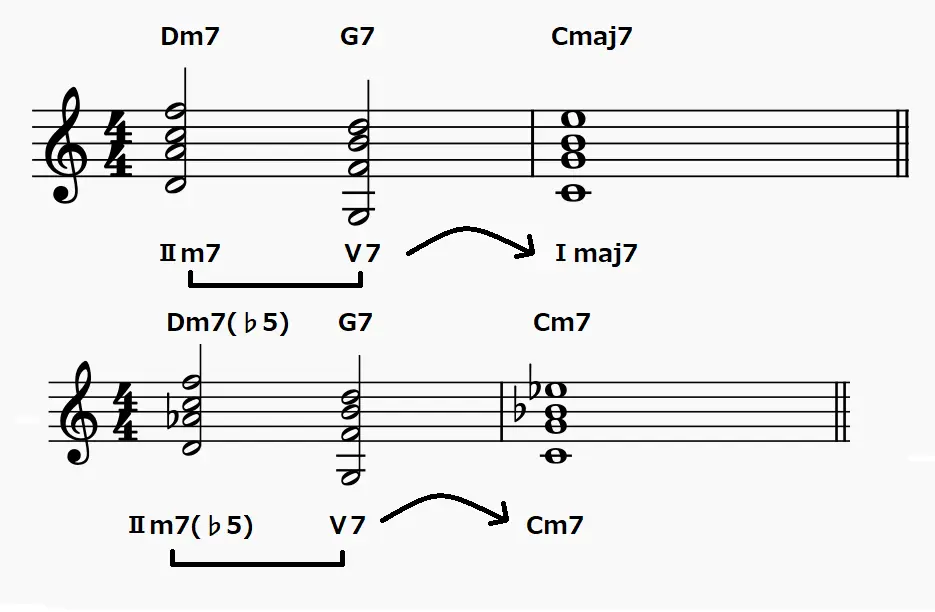

ツーファイブ

ドミナントモーションにサブドミナントのⅡmコードをプラスしたものが「ツーファイブ」です。

基本形は「Ⅱm7→Ⅴ7→Ⅰ」という流れの「メジャーツーファイブ」。

派生形にマイナーキーと、ハーモニックマイナーのダイアトニックにあるⅤ7を組み合わせた「Ⅱm7(♭5)→Ⅴ7→Ⅰm」の「マイナーツーファイブ」があります。

「Ⅱ→Ⅴ」と「Ⅴ→Ⅰ」の2回の強進行を含む構造になっているのが特徴。

さらに「やや不安定→不安定→安定」という、コード進行の王道のパターンを含むので、狙って使えばキーの雰囲気や安定感を手軽に演出できます。

ポップスはもちろん、ジャジーな雰囲気を演出したいときや転調にも使えるなど汎用性の高い強進行を使ったコード進行です。

強進行のみでできている有名なコード進行

簡単なパターンは覚えたけれど、強進行を作曲に使うイメージが沸かないという人も多いでしょう。

できればヒット曲や有名曲に使われている進行を知って、サウンドや使い方を学んでおきたいものですよね。

最後に強進行のみでできている有名なコード進行を紹介するので作曲に役立てたい、使い方を深く学びたい人は、ぜひ参考にしてみましょう。

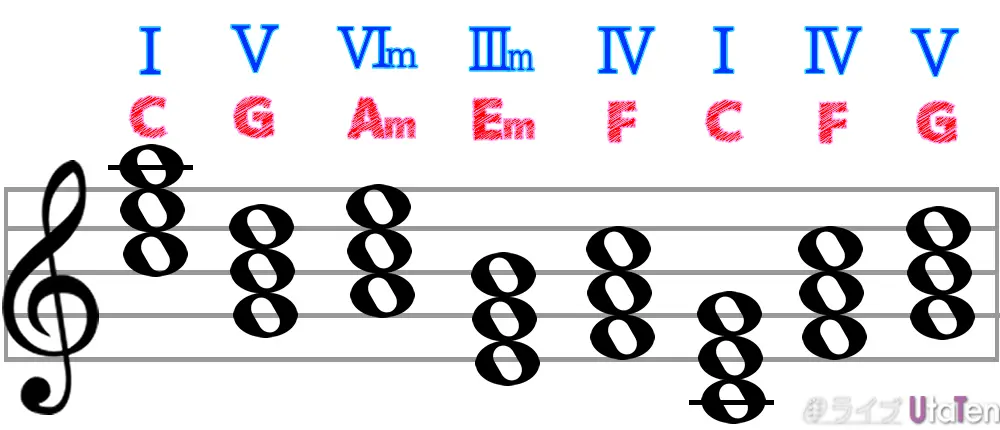

カノン進行

パッヘルベル作曲の「カノン」で使用されて以降、数多くの楽曲で使われているコード進行が「カノン進行」です。

Cメジャーコードを中心としたキーCの場合の進行はこちら。

トニックのⅠから始まり「4度下降→2度上昇→4度下降→2度上昇→4度下降→4度上昇→2度上昇」と強進行(準強・変含む)のみで構成されています。

シンプルなコードのみを使用しながらも、音階を下るような流れを含んでいるので手軽にメロディアスな雰囲気を演出できますよ。

最後のコードがドミナント、最初がトニックになっているので、循環コードのように繰り返して使えるのもポイント。

超定番の進行のため、ありきたりなサウンドになりがちですが、アレンジ次第で今風なサウンドにも変身する便利なコード進行です。

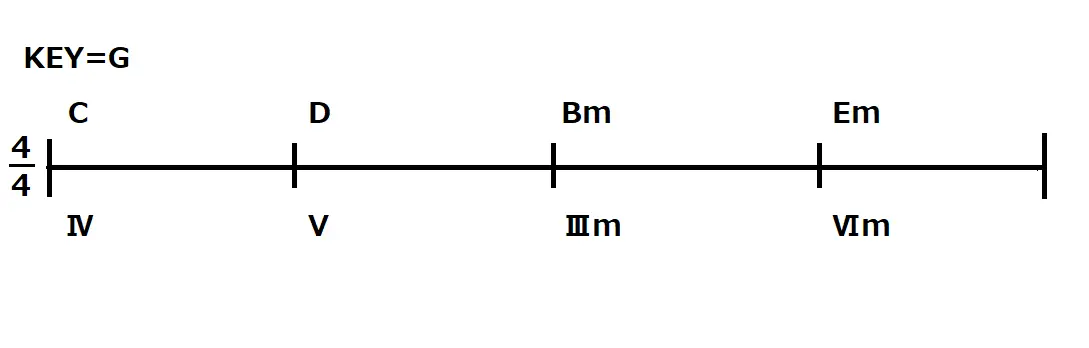

王道進行

「王道進行」は1990年代~2000年代の日本のヒット曲で良く使われていた、定番のコード進行です。

サブドミナントのⅣから2度上のⅤ、3度下のⅢm、4度上のⅥmへと展開する、強進行のみを使った構造になっています。

「Ⅳ→Ⅴ」でメジャーキーの雰囲気を強調しつつも、Ⅰと似た構造のマイナーコード・Ⅵmに向かうことで、マイナー感のあるエモいサウンドを演出していますよ。

多用するとマイナースケールを中心とした、マイナーキーのように聞こえてしまう点には要注意。

キーの中心コード・Ⅰメジャーコードを他のパートで使えば簡単に解消できるので、作曲に使うときは意識してみましょう。

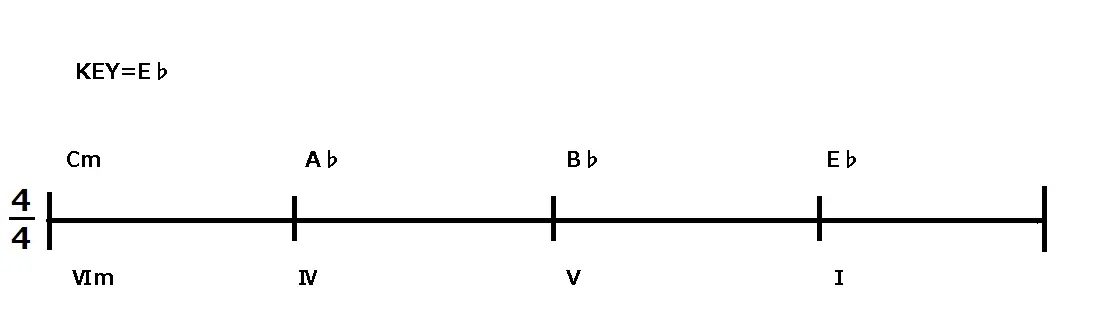

小室進行

人気プロデューサー・小室哲哉が多くのヒット曲で使っていたコード進行が「小室進行」です。

シティーハンターの主題歌や退勤用BGMとして有名なTM NETWORKの「Get Wild」のイントロといえば、ピンとくる人も多いのではないでしょうか?

このコード進行も3度下と2度上、4度下の強進行を使って作られています。

トニックのマイナーコードからはじまり、トニックのメジャーで終わるという、1つのコード進行でストーリーが完結する完成度の高い流れになっているのが特徴。

また、繰り返し演奏できる「循環コード(Ⅰ→Ⅵm→Ⅱm→Ⅴ)」をズラした構成と似ているため、ループさせても違和感なく響くのもポイントです。

強進行は定番のコード進行!仕組みを理解して音楽を楽しもう

心地よいサウンドを演出してくれる「強進行」。

電子音を中心としたEDMや現代的な曲では使用を避けることもありますが、ポップスやロックなどのポピュラー音楽では使われ続けている定番のコード進行です。

作曲に取り入れたい、コードに詳しくなりたいなら、まず定番の4度上・5度下パターンの仕組みや構造を理解するところから始めるのがおすすめ。

基本形を覚えたら他のパターンを練習したり、強進行を使ったコード進行を参考に自分好みのパターンを作ったりしてみましょう。

慣れるまでは難しいですが、1度マスターできれば演奏や作曲がより楽しくなるので焦らずに取り組んでみてくださいね。

この記事のまとめ!

- 強進行とはルートが4度上・5度下に動く、安定感の強いコード進行のこと

- ポップスやロックをメインに演奏・作曲するなら、準強進行や変進行も強進行の仲間と覚えるのがおすすめ

- 手軽に心地よい響きを演出できるのが強進行の魅力

- 強進行のサウンドを体験してみたいなら、ドミナントモーションやツーファイブを弾いてみよう

- 名曲に使われるコード進行にも、強進行を取り入れたものが沢山ある