ギターを購入したものの、「どのコードから覚えたら良いか分からない」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

ギターをはじめたばかりの人は、まず最初に簡単で歌の伴奏で活躍するオープンコードを覚えるのがおすすめです。

この記事のもくじ

オープンコードとは

オープンコードとは、ウクレレやギター、マンドリンなどの弦楽器だけが使える個性的な音が出るコードです。

押さえるために必要な指が少なく、一度に4音〜6音を同時に鳴らせるため、手軽に厚みのある音が出せますよ。

まずは、アコースティックギターやエレキギターでもよく使われるオープンコードの

- 仕組み

- コード譜の読み方

- 押さえるコツ

を紹介します。

ギターのオープンコード

ギターのオープンコードは、押さえた弦と開放弦の音を組み合わせたコードの名前です。

アコースティックギターでは弾き語りや伴奏でよく使われ、エレキギターやクラシックギターのコード弾きにも使用されます。

開放弦の音は、

- 倍音が豊か

- 音の伸びが良い

ことが特徴です。

ピアノや打ち込みでも真似できない音なので、ギターならではの音と言われていますよ。

コードダイアグラム

- コードフォームや音を出す開放弦

- 音を出さない開放弦

を表したものがコードダイアグラムです。

この図は、誰でもコードの押さえ方が分かるようになっています。

TAB譜や五線紙などでもコードの記載はできますが、慣れが必要なのでギター初心者はダイアグラムを見ながらコードフォームを練習すると良いでしょう。

縦線

- 表の一番太い縦線⇨弦を支えるパーツのナット

- 細い縦線⇨ギターの指板上に取り付けられている金属の棒であるフレット

をそれぞれ表しています。

ギターのヘッド側から1フレット、2フレットと数えていくのが基本です。

下に数字が振られている場合は、指定された数字と同じフレットに移動して見るようにしましょう。

横線

横線はギターの弦を表したものです。

- 一番下を6弦

- 一番上の線が1弦

になっていて、かまえた状態でギターを上向きに傾けると同じ並びになりますよ。

横線上には押さえる場所を示した黒丸が記載され、指定された場所を押さえるとコードフォームの完成です。

- 「人(人差し指)」

- 「中(中指)」

- 「薬(薬指)」

という文字は押さえる指を指定したもので、記載されていないコードダイアグラムもあります。

◯と✕

コードダイアグラムの左側に記載された◯は、音を出す開放弦を表す記号です。

✕は音を出さないことを意味していて、間違って鳴らすと、

- コードの響きが変わる

- 別のコードになる

などのトラブルが起きるので注意しましょう。

✕が記載された弦を鳴らさないためには、

- ✕の弦を避けて弾く

- 隣の弦を押さえている指や余った指を触れさせておく

などの方法があります。

押さえるコツ

オープンコードを押さえるコツは指を立てて、他の弦に触れないように押さえることです。

指の腹部分は使わずに、指先を使って押さえるのが基本。

ポイント

このときに指を立てておくと他の弦に触れることはありません。

指を立てるのが難しい人は、親指の位置を工夫してみると良いですよ。

弦を押さえる指と、裏から支えている親指の力のバランスが取れる場所を探して、親指の腹の部分を置いてあげましょう。

鳴りを確認する方法

オープンコードの鳴りを確認するためには、1本ずつ弦を弾いてコードに必要な弦が全て鳴っているか確認する方法がおすすめです。

- エレキの人⇨ギターアンプのスピーカーから出る音

- アコギの人⇨アンプを通していない生音

をチェックしましょう。

1本ずつ弾いて確認すると弦の押さえ方が不十分だったり、指が他の弦に触れて音が詰まっていたなど、原因をすぐに突き止めることができますよ。

鳴らせていない場所が分かったら、

- 押さえるコツを試してみる

- できるだけフレットの近くを押さえる

- ギター講座の動画を参考にする

など、色々な練習方法を試してみてくださいね。

オープンコードの覚え方

オープンコードについては把握できたけど、「実際にどうやって覚えたらいいか分からない」という人も多いのではないでしょうか。

コードダイアグラムだけを見て覚える方法もありますが、関連する知識や仕組みとセットにして覚えると、記憶に残りやすくなりますよ。

- オープンコードの覚え方

- 一緒に覚えておきたい知識

を紹介するので、参考にしながらコードの練習をしてみてくださいね。

ライブUtaTenの関連記事!

-

-

コード進行とは?作り方・考え方の基本を初心者向けに紹介!

続きを見る

必要な基本知識

オープンコードを覚えるためには、まずコードについての基本知識を知っておきましょう。

特に役立つのは音階とアルファベットの関係です。

「ドレミファソラシド」は、英語で「C、D、E、F、G、A、B、C」と表記し、ドはC、レはDと同じ音として扱います。

コードとしてCと記載される場合は、Cを一番低いベース音(ルート音)にして、ルールから導き出したEとGを積んだ状態を表していますよ。

五線の上部やコード譜にCと記載される場合は、Cの音を基準音(ルート音)とするCコードを意味します。

5弦・6弦の音名を覚える

アルファベット表記の音階を覚えたら、5弦と6弦の音名を12フレット付近まで覚えるようにしましょう。

指板には、ポジションマークと呼ばれる目印が

- 3フレット

- 5フレット

- 7フレット

- 9フレット

- 12フレット

オープンコードでは3フレットまでを使うことが多いですが、今後色々なコードを覚えるときに役立つので覚えておいてくださいね。

に記載されているので、この目印を基準に覚えるのがおすすめです。

6弦の開放弦はEの音、3フレットはG、5はA、7はB、9はC#、12はEの音です。

5弦は開放弦がA、3フレットはC、5フレットはD、7フレットはE、9フレットはF#、12フレットはAとなっています。

初めに覚えたいオープンコード

初めに覚えておきたいオープンコードはC、D、Gの3つです。

これ以外は音を1つ変えただけのコード、他のコードと一緒に覚えたほうが良いコードなので、まずはこの3つから覚えていきましょう。

簡単に押さえられるギターコードですが、広がりのある豊かな響きを楽しめますよ。

ここでは、

- 各コードの押さえ方

- 弾き方

- 気を付けるポイント

- 構成音

などを紹介します。

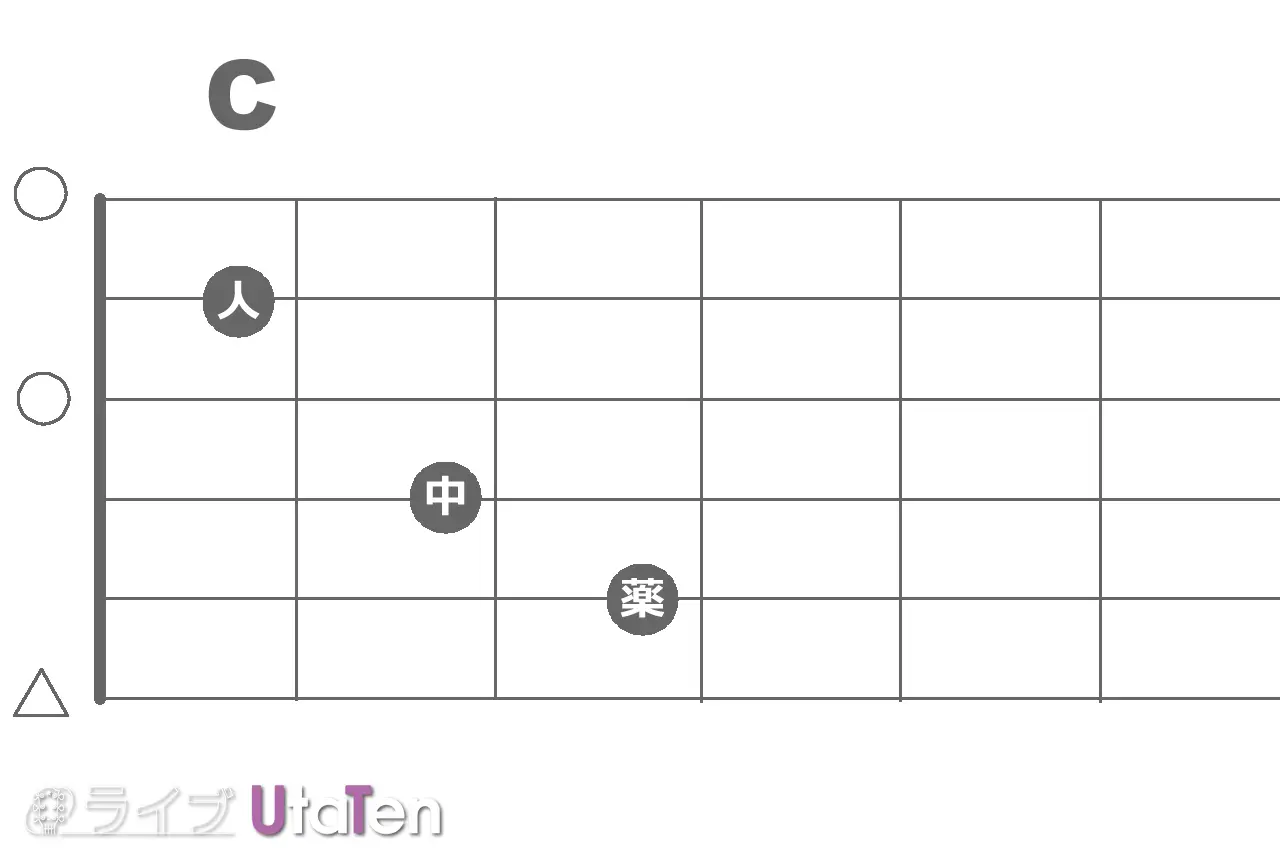

Cコード

Cコードは5弦3フレットのCの音をルート音にしたオープンコードです。

- 5弦3フレットのCは薬指

- 4弦2フレットのEは中指

- 2弦1フレットのCは人差し指

で押さえます。

この状態で3弦のG、1弦のEを鳴らすとCコードの完成です。

ポイント

6弦のEもコードの音に含まれていますが、弾いてしまうと響きが変わってしまうので、できるだけ弾かないようにしましょう。

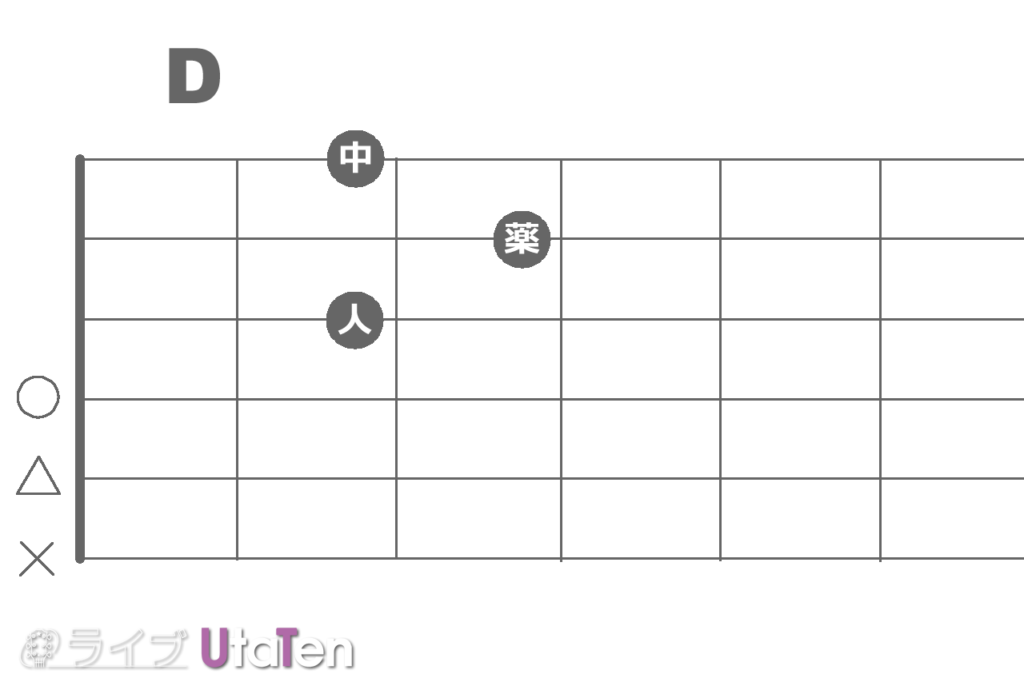

Dコード

- 4弦のD

- 3弦2フレットのA

- 2弦3フレットのD

- 1弦2フレットのF#

を同時に鳴らしたものがDコードです。

人差し指と中指、薬指の3本を使うのが一般的で、ギタリストによっては3弦2フレットと1弦2フレットを人差し指1本で押さえる人もいますよ。

ポイント

5弦のAはDコードの構成音ですが、鳴らしてしまうと響きが重くなるので基本的に音は出しません。

鳴らしやすく、押さえ方も簡単なオープンコードなので、Cコードが難しい人はDコードから練習してみると良いですよ。

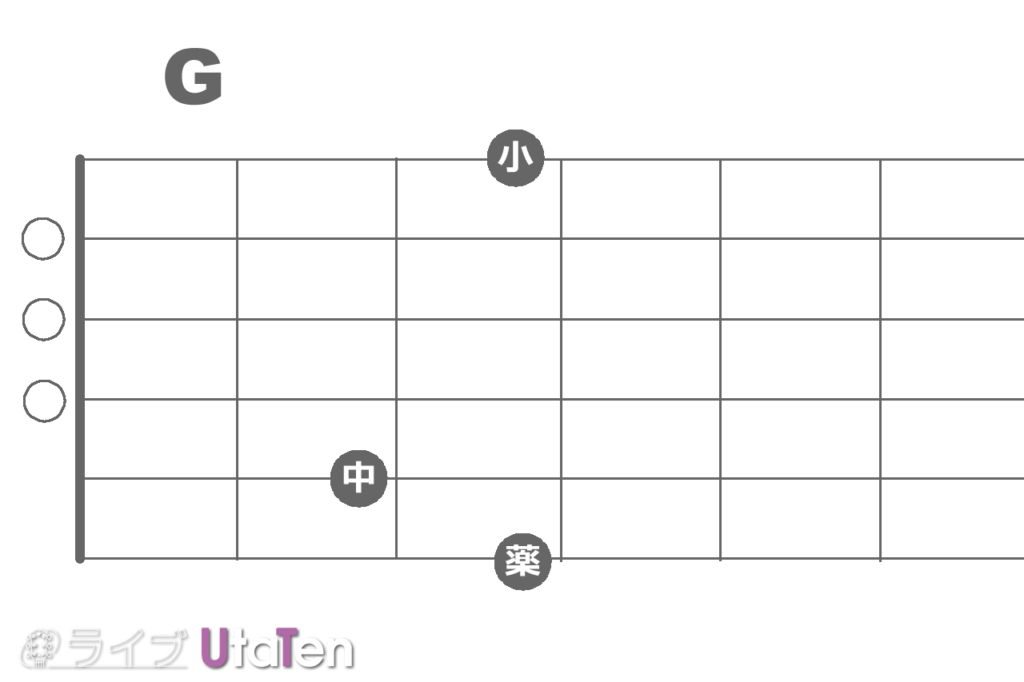

Gコード

Gコードは6音のなかに3つの開放弦が含まれる、豊かで厚みのある響きが特徴のコードです。

- 6弦3フレットのGを薬指

- 5弦2フレットのBを中指

- 1弦3フレットのGを小指

で押さえるのが基本フォームです。

ギタリストによっては6弦を中指、5弦を人差し指、1弦を薬指や小指で押さえる人もいます。

ポイント

どの押さえ方も他の弦に触れないように指を立てるのがポイント。

特に5弦を押さえた指が開放弦に触れないように気をつけましょう。

オープンコードとバレーコードの使い分け

バレーコードは弾き語りやバンド演奏、1人でメロディとコードを弾くソロギターで良く使われるコードです。

オープンコードとは異なる響きを持っているため、使用されるジャンルが違っています。

次に、オープンコードとバレーコードの

- メリット

- 違い

- 使い分け方

を紹介するので、コードのバリエーションを増やしたい人は参考にしてみてくださいね。

ライブUtaTenの関連記事!

-

-

【初心者向け】ギターコード(和音)の押さえ方!Fコードが簡単に弾ける指の位置・コツも紹介

続きを見る

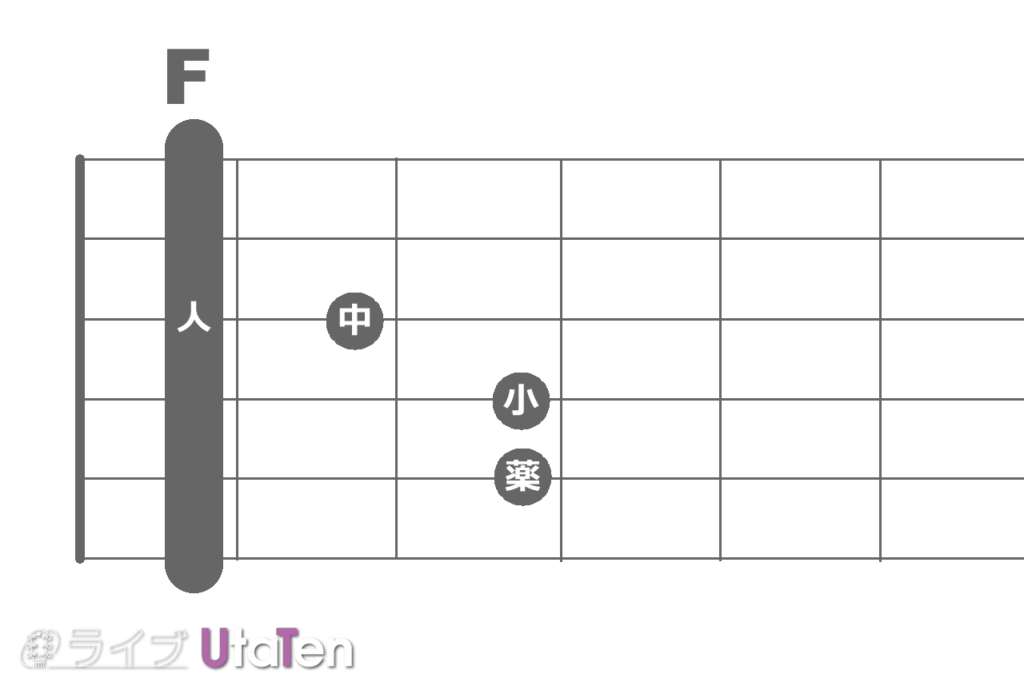

バレーコードとは

バレーコードとは、複数の弦を人差し指だけで押さえるギターテクニック「バレー(セーハ)」を使ったコードです。

全ての音がフレットを押さえて出す音で構成され、オープンコードのように開放弦を鳴らすことはありません。

代表的なバレーコードがFコードで、1フレットを全て人差し指、残りの音を余った指で押さえます。

ポイント

少し難しいコードですが、人差し指の側面で押さえ、親指で支えるというイメージを持つと押さえやすくなりますよ。

押さえやすさ

バレーコードはオープンコードと比べると人差し指の負担が大きく、弦を押さえる指の数が多いので押さえにくいです。

数回押さえるだけでは指も疲れませんが、曲中で何度も使っていると指が痛くなったり、疲れてしまったりします。

また、基本的に全ての指を使うので、オープンコードのように自由な指で音を足すような演奏も難しいです。

カッティングプレー

弦に軽く触れ、音を出さないようにミュートをして、コードの音と打楽器的な音を織り交ぜる演奏方法をカッティングプレーと呼びます。

カッティングプレーをするときには、押さえた指の力を弱めるだけでミュートできるバレーコードが便利です。

オープンコードは音の長さの調節が難しく、指を大きく動かさないとミュートができないためカッティングにはあまり向いていません。

また、

- タイトなリズムを出すとき

- 音を短く切りたいとき

もバレーコードの方が向いていますよ。

コードチェンジ

コードチェンジでは、オープンコードとバレーコードのそれぞれにメリットがあるので、音の好みや押さえやすさを考えながら使い分けましょう。

- オープンコードのメリット⇨開放弦を鳴らしているため音が途切れにくく、少ない指で簡単に押さえられる。

- バレーコードのメリット⇨同じフォームのまま平行移動させるだけでコードチェンジできるので、指の動きを少なくでき、コード全体の音の高さを調整しやすい。

歌の伴奏で厚みのある響きが欲しいときはオープンコード。

曲を盛り上げたい場面で高い音のコードを弾きたいときはバレーコードのように使い分けるのがおすすめですよ。

オープンコードを利用したチューニング

ギターのチューニングは6弦からE、A、D、G、B、Eと合わせるのが一般的です。

定番チューニング以外にも色々なチューニングがあり、ジャンルや奏法で使い分けられています。

オープンコードを発展させたものにオープンチューニングというものがあり、このチューニングの独特な響きを好むアーティストもいますよ。

最後に、

- オープンチューニングの特徴

- おすすめのオープンチューニング

を紹介するので、個性的な音を出したい人は試してみましょう。

ライブUtaTenの関連記事!

-

-

【初心者向け】オープンチューニングとは?変則チューニングのやり方や種類を解説

続きを見る

オープンチューニングとは

オープンチューニングとは6本全ての開放弦を鳴らしたとき、1つのコードとなるように調節された変則チューニングです。

エレキギターやアコースティックギターでよく使われるチューニングで、ナイロン弦ギターでは使われません。

- ギターが持つ開放弦の特性を活かしやい

- コードも指を1,2本使うだけで押さえられる

ことが特徴です。

小指や薬指にスライドバーと呼ばれるガラスや金属の筒を付け、独特な音を出すスライド奏法で使われることが多く、弾き語りに使われることもあります。

おすすめオープンチューニング

メジャーコードに合わせたオープンチューニングは、ブルースやカントリーをはじめ色々なジャンルで使われるので、ギター初心者でも扱いやすいのが特徴です。

オープンチューニングをするときには、チューナーをギター弦に合わせたモードでなく、音程を忠実に測るクロマチックモードにしておくと合わせやすくなりますよ。

おすすめのメジャーコードに合わせたオープンチューニングを紹介するので、気になるチューニングから試してみてくださいね。

オープンG(DGDGBD)

オープンチューニングは通常のレギュラーチューニングの6弦と5弦、1弦の音を半音2つ分(全音)下げたチューニングです。

- 6弦はD

- 5弦がG

- 1弦がD

- 6弦以外の弦を同時に鳴らすとGコード

- 6弦の音を含めるとG/Dコード

となり、重みのある音になります。

ローリングストーンズのキース・リチャーズの使用で有名なオープンチューニングで、邦楽では秦基博の「夕暮れのたもと」でも使われているのでチェックしてみてくださいね。

オープンA(EAEAC♯E)

オープンAチューニングは、オープンGチューニングの全ての弦を全音上げたチューニングです。

レギュラーチューニングから見ると4弦と3弦、2弦を全音1つ分上がっています。

ブルースギターでよく使われるチューニングで、弦の張りが増すのでスライド奏法もやりやすいです。

太めの弦を使うアコースティックギターでは張りがきつくなり、ネックへの負担が増えるので、古いギターやネックの調子が悪いギターは避けたほうが良いでしょう。

オープンD(DADF♯AD)

全ての弦を鳴らしたときの音がDコードなるように調整したチューニングが、オープンDチューニングです。

レギュラーチューニングの、

- 6弦を全音下げてD

- 3弦を半音下げてF#

- 2弦を全音下げてA

- 1弦を全音さげてD

とすることで完成します。

有名ギタリストのエリック・クラプトン、シンガーソングライターのジョニ・ミッチェル、ボブ・ディランの使用で有名です。

歌が入った楽曲で使われることも多く、弾き語りにも使いやすいチューニングなので、気になった人は試してみてくださいね。

オープンコードはコード弾きの基本!実際に弾いてみて開放弦の音の響きを体感しよう

オープンコードは開放弦の響きからギターの弦の押さえ方までをまとめて学べるコード弾きの基本です。

弾き語りからバンド演奏まで幅広く使えるだけでなく、ハイフレットで押さえたコードに開放弦を混ぜるという発展的な使い方もありますよ。

まずは実際にコードを弾いて開放弦の響きを体感して、慣れてきたら好きな楽曲の演奏に使ってみてくださいね。

この記事のまとめ!

- オープンコードはシンプルな押さえ方で、ギターならではの音を楽しめるコード

- オープンコードの押さえ方を覚える前には、アルファベット表記の音階や5弦・6弦の音を把握しておくのがおすすめ

- ギター初心者はオープンコードの基本のC・D・Gから覚えよう

- バレーコードとオープンコードはそれぞれにメリットがあるので、弾きやすさや好み、奏法によって使い分けよう

- オープンコードを利用した、オープンチューニングというユニークなチューニングもある

1200✕630-3.jpg)