楽曲におしゃれな雰囲気をプラスしてくれるテンションコード。

作曲や演奏に取り入れてみたいけど、弾き方や使い方が分からないという人も多いのではないでしょうか?

この記事のもくじ

テンションコードとは?

テンションコードとは、個性的なサウンドが魅力のコードです。

普通のコードとは違った構造を持っているため、難しいイメージもあるでしょう。

しかし、簡単なルールや特徴を理解すれば、作曲初心者でも使いこなせるようになりますよ。

はじめに、テンションコードの構造や特徴についてを紹介するので、どんなコードか知りたい人はぜひ参考にしてみてくださいね。

ライブUtaTenの関連記事!

-

-

コード進行とは?作り方・考え方の基本を初心者向けに紹介!

続きを見る

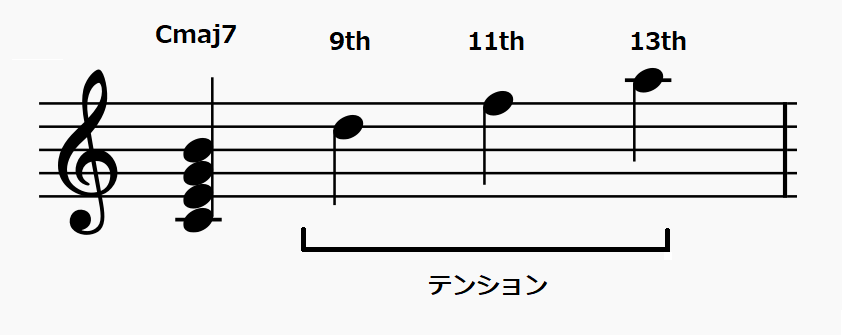

4和音にテンション音を加えたもの

テンションコードとは、ルート・3rd・5th・7thの4音で構成される4和音(セブンスコード)に、テンションを加えたものです。

加えられるテンションは9th、11th、13thの3種で、ポピュラー音楽では1個〜2個を加えて使用されます。

3和音に9thを加えたadd9、3和音の3度を変化させたsus4と似ていますが、7thが入っているためサウンドに深みがあるのが特徴。

定番コードに音を加えるだけとシンプルですが、作曲や演奏の幅を広げてくれる便利なコードです。

コードをより複雑な響きに変える

4和音よりも複雑で、浮遊感や緊張感のあるる響きを持っているのがテンションコードの特徴です。

複雑な響きは、コードの特性を表すルートや3rd、5th、7th以外の音・テンションが含まれていることが要因。

音の種類も増えているので、サウンドも本来の特性が薄まった複雑なものになります。

シンプルな響きを演出したいときには不向きですが、明るさの中に憂いを演出したい、マイナー感を薄めたいときに活躍するコードです。

ジャズやR&Bなどによく使われる

テンションコードはジャズやR&B、おしゃれなポップスなど、複雑な響きが求められるジャンルでよく使われるコードです。

モダンなロックやファンクなど、ストリングスやピアノ、管楽器が入る音楽でも使われていますよ。

一方、シンプルな弾き語りやロックなどでは使用頻度が低く、ジャンルによって差があるのが特徴。

もちろん例外もありますが、基本的にハーモニーや雰囲気を重視するジャンル向きのコードです。

テンションコードに使われるテンションの種類は?

テンションノートの9thや11th、13thには、それぞれに2~3種類のバリエーションがあります。

サウンドや使い方もそれぞれ違うため少し複雑ですが、この違いを覚えればイメージ通りにテンションコードを使えるようになりますよ。

次は、テンションコードに使われるテンションの種類を、サウンドや使い方と共に紹介します。

ライブUtaTenの関連記事!

-

-

エモいコード進行10選!ノスタルジックで切ない泣けるコード進行&作曲のコツも紹介

続きを見る

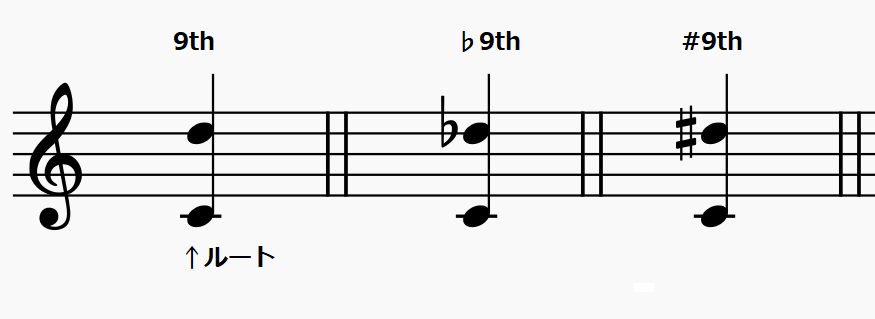

9th系のテンション

テンションコードに使われる9th系のテンションは「9th・♭9th・#9th」の3種類です。

使用頻度が高いのは9thで、Ⅲm7とⅦm7(♭5)以外の全てのダイアトニックコードに使えるのが特徴。

♭9thは、2ndに♭が付いたフリジアンスケールを想定したマイナーコード、Ⅴ7を不安定にしたいときに使われます。

#9thは主にV7に使われるテンションで、不安定なサウンドを出したい場合に使われるほか、ジミヘンコードとしてロック曲を演奏するときなどに使用されます。

♭9や#9はクセが強いため、まずは使いやすい9thから練習してみるのがおすすめです。

11th系のテンション

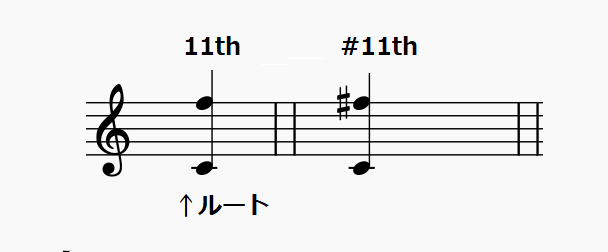

「11th・#11th」の2つが、テンションコードで使われる11th系のテンションです。

11thはダイアトニックコードのⅠmaj7とⅣmaj7、Ⅴ7以外で使える汎用性の高いテンションで、広がりのあるサウンドを演出するときに使われます。

Ⅳmaj7に使えるのが#11thで、ジャズ系のジャンルではノンダイアトニックなメジャー7thやⅠmaj7にも使われることがありますよ。

ギターでは音の省略や積み方の工夫が必要なため使用頻度は低いですが、ピアノでは良く使われるテンションです。

13th系のテンション

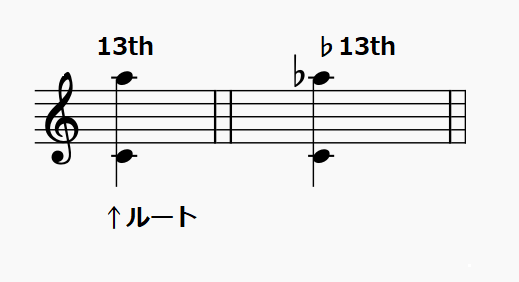

テンションコードで使われる13th系のテンションが「13th・♭13th」です。

ダイアトニックコードのⅠmaj7、Ⅱm7、Ⅳmaj7、Ⅴ7で使用できるのが13thで、コードに加えると浮遊感のあるマイルドな響きになります。

♭13thは、♭9thや#11thと共にオルタードテンションと呼ばれ、主にⅤ7の響きを不安定したいときに使うのが基本。

いずれも、ピアノやギターなどのコード楽器で弾きやすいテンションなので、9thをマスターした人はぜひ挑戦してみてくださいね。

テンションコードの作り方は?

テンションコードは、作り方のルールさえ覚えれば簡単に作れるコードです。

ダイアトニックスケール・コードの知識は必要ですが、それ以外の難しい音楽理論は不要なので、基本理論しか分からない人でもすぐに作れるようになりますよ。

次は、テンションコードの作り方を紹介するので、作曲や演奏スキルを向上させたい人はぜひ参考にしてみてくださいね。

ライブUtaTenの関連記事!

-

-

コード進行をおしゃれにする秘訣!簡単系からマイナー系まで全10選

続きを見る

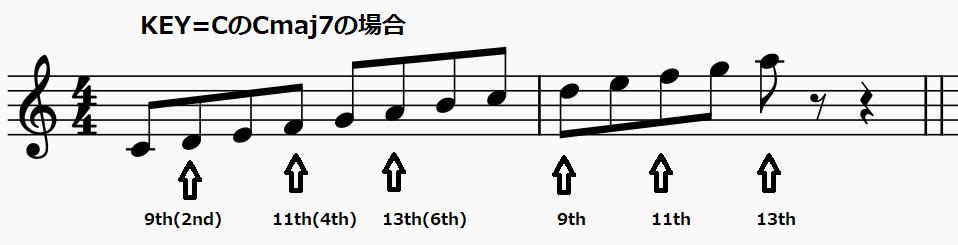

ダイアトニックスケールを使って作る

テンションコードは、キーCのCメジャースケール、キーGのGメジャースケールなどが該当する「ダイアトニックスケール」を使って作るのが基本です。

作り方もシンプルで、コードのルートを1と数えて、ダイアトニックスケールをなぞっていくだけ。

あとは、2・4・6番目か9・11・13番目の音をコードに追加すれば、テンションコードが作れますよ。

演奏が難しい場合や、サウンドが重すぎる場合は5thを省略すると解決できるので、試してみてくださいね。

ノンダイアトニックコードなら対応するスケールから導き出す

ノンダイアトニックコードをテンションコードにしたいなら、対応するスケールから導き出す方法がおすすめです。

基本的なやり方はダイアトニックスケールと同じで、メジャーキーのⅡm7やマイナキーキーのⅣm7ならドリアンスケール。

♭Ⅱmaj7や♭Ⅶmaj7なら、リディアンスケールを使ってテンションを導きだします。

これらのスケールが難しいという場合は、どのキーから借りたものかを考え、借用元のダイアトニックスケールを当てはめましょう。

Ⅴ7なら色々なテンションが乗せられる

Ⅴ7は不安定な響きを演出するコードであるため、9thや13thだけでなく♭9thや#9th、#11th、♭13thなどのテンションも乗せられるのが特徴です。

不安定な響きを強めたいときには、♭9や♭13thを使うのが定番で「♭Ⅱ7→Ⅰmaj7」の♭Ⅱ7(Ⅴ7の裏コード)では#11thがよく使われます。

本来はオルタードスケールやリディアン♭7などのスケールが関係するものですが、テンションだけを覚えても十分に楽しめるので、試してみてくださいね。

ギターでのテンションコードの押さえ方は?

テンションコードの作り方は分かったけど、まずはギターの定番フォームから練習したいという人も多いでしょう。

もちろん、作り方を覚えたほうが応用しやすいですが、フォームだけを覚えても個性的なサウンドを楽しめます。

理論に不安がある場合は、押さえ方から入るのもおすすめですよ。

作り方の次は、ギターでのテンションコードの押さえ方を、使用頻度が高いものからピックアップして紹介します。

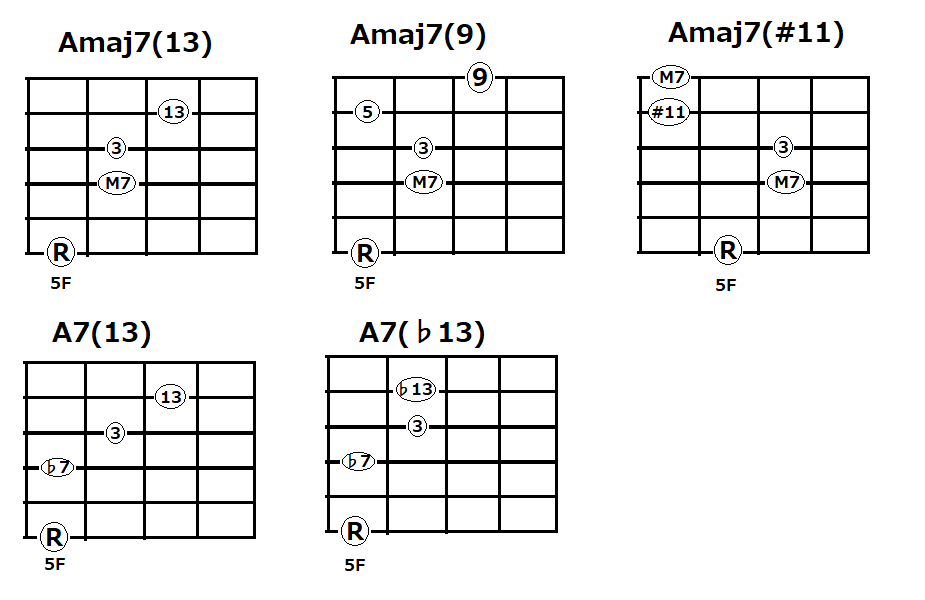

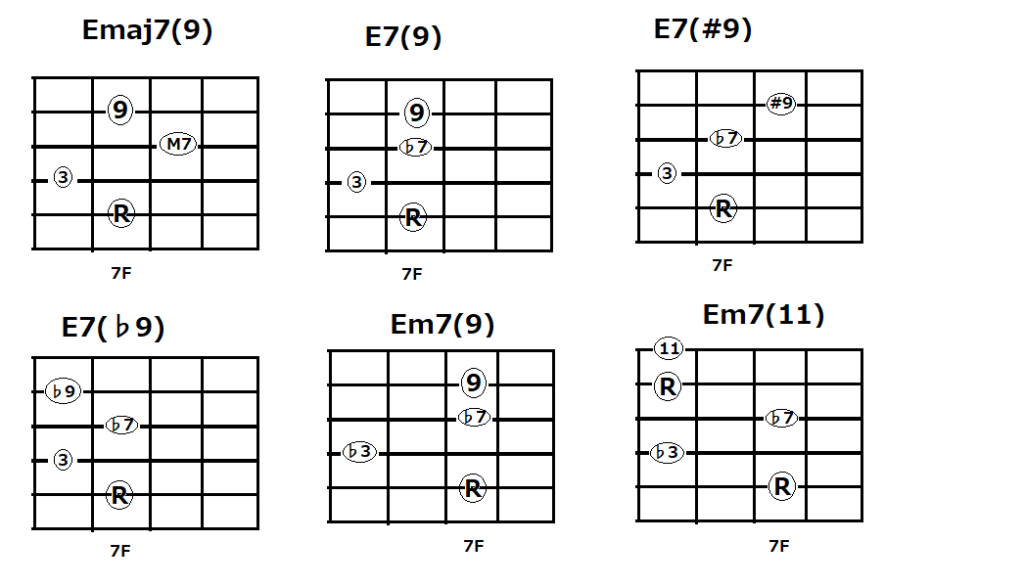

6弦ルートの定番フォーム

6弦ルートのテンションコードの定番フォームは、一番高い音・トップノートで13thを弾いているものが多いです。

人差し指で押さえて、中指と薬指で3rdと7th、小指で13thを押さえるだけと簡単なので使用頻度も高いのが特徴。

9thをトップに置くタイプは、セーハでルートと5thを押さえるフォーム。

Amaj7(#11)は中指でルート、#11とM7thを人差し指を押さえるフォームです。

9thと#11thのフォームは、少し難易度が高いですが独特な響きが出せるので、演奏に自信がある人は挑戦してみましょう。

5弦ルートの定番フォーム

5弦ルートのテンションコードのフォームは、9thを使ったものが中心です。

どれも使用頻度が高く色々なジャンルで使えるので、テンションコード初心者はこちらから練習してみるのと良いでしょう。

11thを使ったものは、♭3rdとルート、11thをセーハする特殊なフォームなため使用頻度は低いです。

ただし、ソロギターやアルペジオなどの演奏ではよく使われていますよ。

これらをマスターするだけでもサウンドの幅を広げられるので、ぜひ練習してみてくださいね。

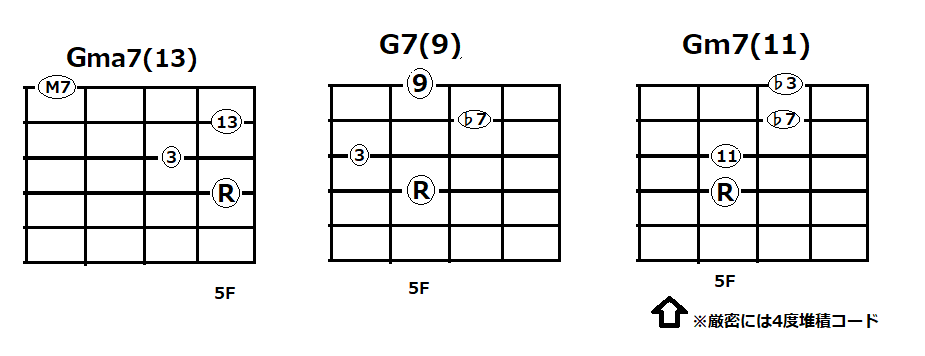

4弦ルートの定番フォーム

アンサンブルやDAWで個性的なサウンドを出したい人におすすめなのが、4弦ルートのテンションコードです。

Gm7(13)は、ルートからM7thまでを斜めに押さえるフォームをアレンジしていて、G7(9)は5弦ルートのフォームの音の並びを4弦にそのまま移動させたもの。

Gm7(11)は「ルート→11th→♭7th→♭3rd」と、4度ずつ音を積んだ4度堆積コードの仲間です。

どれも独特な響きなので、個性派を目指す人はぜひ覚えておきましょう。

テンションコードのおすすめの使い方は?

テンションコードは使う音の判断や押さえ方だけでなく、使い方も重要なコードです。

音楽的に響くなら感覚だけで使っても良いですが、慣れるまでは定番の使い方を意識して使ったほうが、作曲や演奏のスキルも効率良く向上させられますよ。

そのままアレンジや作曲、演奏に活用できる、テンションコードのおすすめの使い方を紹介します。

おしゃれな響きを演出したい場面で使う

テンションコードは、おしゃれな響きを演出したい場面で使うのが定番です。

ジャジーで複雑な響きを持っているため、作曲のときに意識して使うだけでもおしゃれな雰囲気になります。

既存のコードをテンションコードに置き換えるだけでおしゃれな雰囲気にできるので、アレンジに使えるのもポイント。

シンプルながらも幅広いサウンドが作れる、初心者から上級者までおすすめの使い方です。

個性的なメロディを作りたいときに使う

個性的なメロディラインを作りたいときに使うのも、テンションコードの定番の使い方です。

テンションコードを使えば、テンション音から始まるメロディが作りやすくなるので、コードトーン中心になりがちなメロディにアクセントを加えられますよ。

キーGのGmaj7(9)上であれば、9thのAが鳴り続けているのでメロディをA音から始めても違和感なく響きます。

ポップスやジャズ、R&Bでは定番の手法なので、これらのジャンルが好きな人はマスターしておきましょう。

コードでメロディを演出する

テンションコードを使えば、コードでメロディを演出することも可能です。

コードトーンに含まれない音を追加できるので、普通のコード弾きでは難しいトップノートの動きも簡単に作れます。

最初にテンションを鳴らした後に、音域を変えて3和音を弾くといった使い方ができるのもポイント。

特に、ピアノやギターの独奏、インストや歌の伴奏をするときに活躍する使い方です。

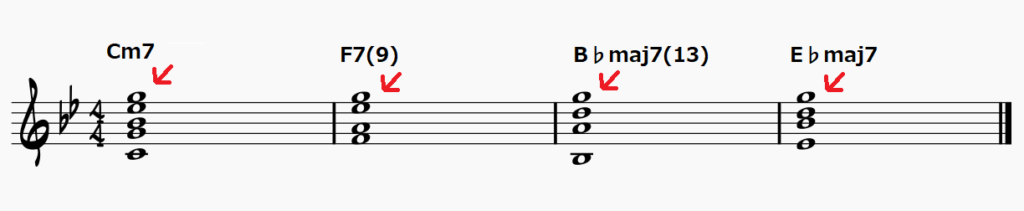

ペダルポイントを意識して使う

テンションコードの基本をマスターした人におすすめなのが、ペダルポイントを意識した使い方です。

ペダルポイントとは、1つの音を鳴らし続けて、統一感や浮遊感を演出するもの。

上記の楽譜のように、同じ音が全てのコードに含まれるようにテンションを配置すれば簡単に作れます。

コードが切り替わる感じは薄くなりますが、普通のコード進行にはないサウンドを演出できるので、気になる人は試してみてくださいね。

テンションコードを使うときの注意点は?

手軽に個性的なサウンドを作れるテンションコードですが、使うときの注意点もいくつかあります。

この注意点を意識しないと、アンサンブルが難しくなってしまう、思い通りのサウンドにならないなどのトラブルに発展してしまうので気をつけましょう。

最後に、テンションコードを使うときの注意点を、対処法と共に紹介します。

伴奏で使うなら歌メロとの関係に注意

歌モノの伴奏でテンションコードを使う場合は、メロディとテンションの関係に注意しましょう。

効果的に響く場合もありますが、メロディと半音や全音の間隔にあるテンションを鳴らしてしまうと不協和音的な響きになりがち。

ボーカルが歌いにくくなる可能性もあるので、事前にメロディを確認して使う音や使用箇所を決めておくのがおすすめです。

使用する数は全体の半数以下に留める

テンションコードを効果的に聴かせたいなら、使用する数は全体の半数以下にするのがおすすめです。

もちろん、浮遊感を狙って多くのコードにテンションを付ける手法もあります。

しかし、ポップスやロックに使うと前衛的なサウンドになってしまうので、3和音や4和音と一緒に使ったほうが音楽的に聴こえるでしょう。

スパイス的なコードと考えて、狙った場所だけで使うのがポイントです。

テンションコードを使えば作曲や演奏の幅が広がる!何度も弾いて使い方や押さえ方を覚えよう

テンションコードは作曲や演奏の幅を広げてくれる、便利なコードです。

3和音や4和音だけでは難しい、おしゃれなサウンドを演出できるのはもちろん、応用理論と組み合わせれば前衛的な曲も作れるようになります。

まずは、何度も弾いて各テンションの響きや弾き方を覚えるのがおすすめ。

基本をマスターしたら作曲に使ったり、好きな曲を弾いたりしながら使い方を覚えていきましょう。

この記事のまとめ!

- テンションコードとは4和音にテンションノートを足したコード

- テンションは9th系と11th系、13th系の3つに分類されている

- スケールや度数に注目すれば、テンションコードは簡単に作れる

- テンションコードはおしゃれで個性的なサウンドを出したいときに使おう

- 歌メロや数に注意すれば、テンションコードを効果的に使える