チューニングとは、ベースの音の調律を行うことであり、正しい綺麗な音を出すために絶対に必要な作業です。

音がズレていると不協和音になったり、気持ち悪い音が出たりするので、ベースを弾く前のチューニングとても重要なのです。

この記事のもくじ

ベースのチューニングとは

チューニングとは、ベースの弦を正しい音程に合わせることです。

具体的には、ベースのヘッド部分についている「ペグ」というツマミを回すことで弦の張りの強さを変えて音程を調節します。

慣れるまでは面倒に感じてしまいますが、しっかりと調節すれば他の楽器とアンサンブル(合奏)するときも快適に演奏できますよ。

練習前にチューニングするクセをつけるだけで、音感を鍛えられるのもポイント。

比較的チューニングが狂いやすいエレキベースには必須の作業なので、ぜひやり方を覚えておきましょう。

開放弦の音程を合わせるのが基本

ベースのチューニングは、フレットを使わずに出す「開放弦」の音を合わせるのが基本です。

もちろんメンテナンスが行き届いた楽器なら、5フレットや3フレットなどを使っても良いでしょう。

しかし、フレットや押さえ方の影響の少ない開放弦を使ったほうが、より正確に音を合わせることができます。

また、チューニング用の機材も開放弦を使うことを想定した設計になっているので、明確な理由がない限りは開放弦を使ってチューニングをしましょう。

チューニングするタイミングは演奏前と演奏の合間

ベースをチューニングする、おすすめのタイミングは「演奏前」と「演奏の合間」。

ベース弦は一度チューニングを合わせると、しばらくは張力や音程が安定した状態です。

しかし、演奏による衝撃や時間の経過、気温、湿度などが原因となり徐々に安定が崩れ、最終的に音程が狂った状態になってしまいます。

そのためアンサンブルや演奏、練習の前には必ずチューニングを行い、正しい音が鳴るように調節しましょう。

加えて、曲を弾き終わったタイミングや、演奏中にズレを感じたときに確認するようにすると、より快適に演奏できるので意識してみてくださいね。

ベースチューニングの種類

ベースのチューニングにはいろんな種類があります。

その中でも、よく使われているチューニングを3つ紹介します。

これらのチューニングの仕組みを理解できれば、ジャンルに合わせてベースの音程を調整したり、好みに合わせて変えたりできるようになるでしょう。

ライブUtaTenの関連記事!

-

-

【まとめ】ベース初心者に必要な基礎知識とは?ベースの選び方からメンテナンスまで徹底解説!

続きを見る

レギュラーチューニング

レギュラーチューニングとは、エレキベースの基本のチューニングです。

音程はそれぞれ4弦がE、3弦がA、2弦がD、1弦がG。

アルファベットをお馴染みのイタリア語の音階に変換すると、Eが「ミ」、Aが「ラ」、Dが「レ」、Gが「ソ」となります。

これはギターの6弦〜3弦と同じ音名で、クラシックやジャズで低音を担当するコントラバスと同じチューニングです。

半音下げチューニング(フラットチューニング)

半音下げチューニングは、レギュラーチューニングの音を全て半音下げたものです。

バンド系のベーシストが好んでいるチューニングで、半音の変化ながらもテンション感の低いダークなサウンドが楽しめます。

それぞれの音程は4弦がE♭、3弦がA♭、2弦がD♭、1弦がG♭です。

ドロップDチューニング

「ドロップDチューニング」とは、4弦のみを1音下げたチューニングです。

その他の弦はレギュラーチューニングと同じようにしておきます。

そうすることで普通よりも低く重い音が出るようになるため、ヘビーな洋楽などでよく用いられるチューニングです。

4弦は1音下げることで張力が弱くなるので、弦を弾いた時の振動が大きく、より一層ドライブのかかったような音になります。

それぞれのチューニングは4弦がD、3弦がA、2弦がD、1弦がGとなります。

ベースをチューニングする方法と機材

チューニングの方法にはいくつかの種類があります。

初心者でも簡単にできるものから、ある程度ベースに慣れてからでないとできないものまで幅広くあるので、まずは知識として知っておきましょう。

ライブUtaTenの関連記事!

-

-

ベースの種類や選び方とは?初心者におすすめのエレキベースやメーカーを紹介!

続きを見る

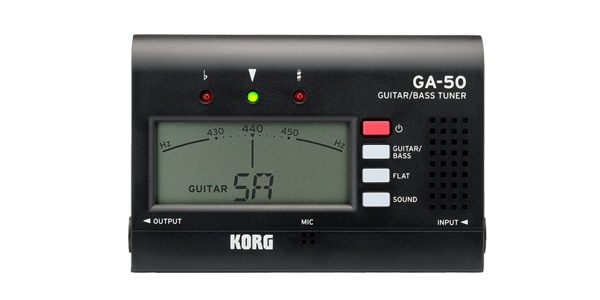

チューナーを使う

「チューナー」とは、弾いた音の音階が合っているかどうかを測る電子機器です。

エレキベースはもちろん、エレキギターにも使える機材で、手軽かつ高精度で音程を測れるので初心者でも気軽に使えます。

タイプは「カード型チューナー」「ペダル型チューナー」「クリップチューナー」の3種。

基本的にどれを使っても正確にチューニングできますが、それぞれに得意なシーンがあるので、チューナーを導入予定の人は意識して選んでみてくださいね。

カード型チューナー

カード型チューナーはベースとシールドで接続することで、ベースのピックアップから拾った音をチューナーに出力して音が合っているかどうかを測ります。

購入しやすい安価のモデルも多く、精度も高いので初心者におすすめです。

ペダル型チューナー

ペダル型チューナーは、足下に設置してエフェクターの中に組み込むタイプのチューナーです。

ライブで使用されることが多く、暗闇でも見えるように視認性が高いのが特徴です。

ライブハウスなどで使う予定なら、ペダルチューナーがおすすめです。

クリップチューナー

クリップチューナーはベースのヘッド部分に挟むようにして取り付けます。

ヘッドに取り付けることで弦を弾いた時の振動を拾い、音のピッチを合わせる仕組みです。

そのためカード型やペダル型とは違って、挟むことができれば他の楽器にも使用でき、ウクレレ等の楽器にも使われています。

演奏している手元で針が動くので、演奏中でも見やすいのが特徴です。

スマホのチューニングアプリを使う

気軽に使えるサブのチューナーが欲しい人におすすめなのが、スマホのチューニングアプリです。

スマホのマイクを使って音を識別するもので、音への感度や精度はやや低めなものの、手元にスマホがあればいつで手軽にチューニングできます。

おすすめは通販機能に加え、メトロノームやチューナーも内蔵した「SOUND HOUSE公式アプリ」と、有名メーカーBOSSが手掛ける「BOSS Tuner」。

どちらも使いやすく、安全性も高いので気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。

音叉を使う

音叉とは叩くだけで440ヘルツのA音が出せる、金属製のアイテムのことです。

古くからチューニング用のアイテムとして知られており、丸い部分を噛んで頭の中に音を響かせたり、音を耳で聴いたりして使います。

チューニングのやり方は少し複雑で、まず音叉の音を聴きながら3弦のAを合わせ、その後4弦の5フレットのA音と3弦開放の音を一致させていきます。

4弦と3弦が終わったら「3弦5フレットのD音と2弦開放のD→2弦5フレットG音と1弦開放のG」の順で調節すればチューニング完了です。

他にもハーモニクスと音叉を使って合わせる方法もありますが、どちらも音感が必要な方法のため、初心者ならチューナーやアプリを使ったほうが確実でしょう。

チューナーを使った正しいベース音の合わせ方

ベースを手に入れたらすぐに弾き始めたくなりますが、チューニングは楽器を演奏するうえでとっても大事な作業です。

いくら上達してもチューニングがずれていては、良い演奏にはなりません。

初心者の人は、弾き始める前にまず正しいチューニングの仕方をマスターしましょう。

ここでは、正しいベースの音の合わせ方を説明していきます。

ベースとチューナーをシールドでつなぐ

ベースのチューニングを始めるために、まずはベースとチューナーをシールドで接続しましょう。

カード型・ペダル型であれば、まずベースのボリュームを0にした状態でシールドを使って接続します。

次にチューナー電源を入れ、ベースのボリュームを上げれば接続は完了です。

クリップチューナーを使う場合は、ヘッド部分の弦と干渉しない位置に取り付け、電源を入れれば、すぐにチューニングを始められます。

まずは4弦をEに合わす

ベースとチューナーを接続したら、次は実際にチューニングしていきます。

どの弦から始めても問題ありませんが、ペグの位置が身体に近く、弾きやすい4弦を合わせるところから始めましょう。

やり方はシンプルで、まず4弦を弾いて音を出し、その音をチューナーが認識したら合わせる予定の音(4弦なら「E」)になっているか確認します。

低い、もしくは高い場合は、ペグを回して音程を調整していきます。

低い場合はペグを締める

合わせたい音階よりもチューナーに表示されている音階が低い場合は、弦の張力が足りていないので、ペグを締めて弦の張りを強くします。

ペグを締めることで音程が上がっていくので、チューナーが示す音を見ながら少しずつペグを締めていきましょう。

チューナーに表示されている音がピタリと合ったら、安定するまで開放弦で弾き続けてください。

弾くことでずれてしまう場合は、再度ペグを締め直して音を調整してくださいね。

高い場合はペグを緩める

合わせたい音階よりもチューナーに表示されている音が高い場合は、弦の張力が強すぎるのでペグを緩めましょう。

緩める時は締める時とは違って硬くないので、一気に緩めすぎないように気をつけてください。

3弦~1弦を同じ手順で合わせる

4弦のチューニングが終わったら、次は3弦~1弦を同じ手順で合わせていきましょう。

プレシジョンベースやジャズベースのように、ペグが一列に並んでいるタイプなら全て4弦と同じ回し方でチューニングを進めていきます。

ヘッドの左右に2個ずつペグがあるベースの場合は要注意。

こちらは4弦と3弦は同じ方向に回しますが、2弦・1弦側のペグの締める・緩める方向が逆になっているので、低音弦と同じ方向に回さないようにしましょう。

全ての弦を合わせたら再度確認

4本の弦のチューニングが終わり、再度全弦の音が合っているか確認したらチューニング作業は完了です。

張り替えてからある程度期間が経った弦であれば、1度のチューニングでも音程が安定しやすいため、確認が不要なケースもあります。

しかし、若干の狂いがでる可能性も十分にあるので、快適に演奏するためにも最終チェックを行うのがおすすめです。

新品の弦の場合は金属の伸びしろが多く、1度合わせてもすぐに狂ってしまうので、何度もチューニングを行って音を正しく合わせましょう。

ベースのチューニングが合わない初心者必見!音を合わせるコツ

チューニングは楽器から綺麗な音を出すため必要不可欠な作業です。

そのため、ベースを弾く前に毎回チューニングを行う必要があります。

しかし、単純にチューナーにつないでメモリを合わせれば良いというわけではありません。

ここでは、チューニングをする際に気をつけておきたいポイントを解説します。

ペグは締めながら音に近づける

ベースのチューニングをより合わせやすくするコツは「ペグを締めながら音を合わせる」ことです。

細かなことですが「緩めて合わせる」合わせ方よりも、弦を巻きつける支柱(ポスト)にたわみや緩みが圧倒的に発生しにくいので、その分音程も合わせやすくなります。

音が低い場合はそのまま締める、高い場合は一度少し余分に緩めて、締めながら合わせるだけ。

簡単なテクニックなので、チューニングが合わない人はぜひ取り入れてみてください。

余分な弦をミュートする

新しいチューナーを使っていて電源にも問題ないのに、反応が悪くてチューニングできないという人は他の弦のミュートを意識してみましょう。

「ミュート」とは左手の余った指や右手の親指・手刀部分などを使って、不要な弦を鳴らさないようにする基本テクニック。

このミュートを使って合わせたい弦以外を鳴らさないようにすれば、チューナーがより音を認識しやすくなり、反応が悪いというトラブルも減らせます。

ベース演奏にも役立つテクニックなので、ぜひチューニング方法と一緒にマスターしてみてくださいね。

弾いてから2秒ほど経った音を基準にする

エレキベースに限らず、弦をはじいたり叩いたりするように弾く弦楽器には、弾いた瞬間の音がやや高くなるという特性があります。

そのため、何度も連続して鳴らしつつチューニングを合わせてしまうと、基準の音よりも若干高くなってしまうのです。

チューニングをしっかりと合わせたいなら、弦を弾いてから1秒~2秒ほど待ち、メーターのブレが少なくなったタイミングで音程を確認するようにしましょう。

ベースのチューニングが合わないときの対処法

コツを意識してチューニングしたのに「全然チューニングが合わない」「部分的に合わない」と困ってはいませんか?

何をやっても音程が合わないと、ベース本体やパーツなどが故障しているのではないかと不安になってしまうこともあるでしょう。

次は、ベースのチューニングが合わないときの対処法を紹介します。

弦の伸びや緩み具合を安定させる

新品の弦のチューニングがなかなか合わないときには、弦の伸びや緩みを安定させる小技を試してみましょう。

おすすめなのは「少し強めに弾いたり、スラップのフレーズを弾いたりする」「弦を軽く引っ張る」の2つ。

これらの小技を実践しながら複数回チューニングを繰り返せば、新しい弦でも比較的早く安定してくれます。

弦に触れるパーツをチェック

弦に振れるパーツに異常がある場合も、チューニングが合わないトラブルが発生する可能性があります。

新しいベースの場合はあまり起こりませんが、ヘッド側で弦を支えるナットやペグ、ブリッジなどのネジが緩んでいたり、故障していたりすると音程も合いにくくなります。

故障しているかどうかは判断が難しいですが、ネジの緩みなど目視で確認できる症状も多いので、何度やってもチューニングが合わないなら1度確認してみましょう。

また、万が一パーツが壊れていた場合は自分で修理するよりも、近くの楽器店やリペア専門店に相談したほうがスムーズに解決できるのでおすすめです。

新品の弦に交換する

他の部分には問題がなかったけれど、フレットを押さえたときのチューニングがイマイチ、安定性が低いと感じたなら新品の弦に交換してみるのがおすすめです。

ベース弦ではあまり起こらないと言われていますが、長期間同じものを使い続けると弦が劣化してしまい、チューニングが合いにくくなるトラブルが発生する場合があります。

また、ごく稀に開放弦のチューニングは合うものの、フレットを押さえたときの音程が合わないタイプの「不良弦」に当たる可能性もあります。

これらのトラブルはセッティングでは全く対応できないので、何をやっても合わない場合は、思い切って新しいものに交換しましょう。

ベースのオクターブチューニングとは?

オクターブチューニングとは12Fを押さえたときの音程と、12Fのハーモニクスの音程を合わせる調整法の1つです。

主にフレットを押さえたときの音をより正確にするためのもので、開放弦のチューニングを済ませたあとに行います。

大まかな手順は12Fの音がハーモニクスよりも高い場合は、ブリッジで弦を支える「サドル」をエンドピン側に。

低い場合はヘッド側に近づけて12Fの音を微調整します。

少し専門的な内容が入るので初心者にはハードルが高いですが、チューナーとドライバーがあれば調整自体は可能なので、気になる人はぜひ挑戦してみてくださいね。

ベースのチューニングはペグを締めながら合わせていくのがポイント

どれだけ良い機材を揃えて、しっかり練習してもチューニングができていないと正しい音を出すことができないため綺麗な音を奏でることはできません。

そうなってしまうと、せっかくのライブも台無しになってしまいます。

特にベースはバンドを支える重要なリズム隊です。

かっこよさ以上に安定感が求められるパートなので、しっかりとチューニングをして基礎を大切にしましょう。

この記事のまとめ!

- チューニングでは開放弦で音を合わせる

- チューナーにはカード型とペダル型とクリップ式がある

- ベース初心者は、4弦から1弦の順番に合わせていく定番のやり方がおすすめ

- ペグを締めながら合わせていくと、安定した音程を得られる

- チューニングのコツをつかめば、綺麗な音で演奏をすることができる