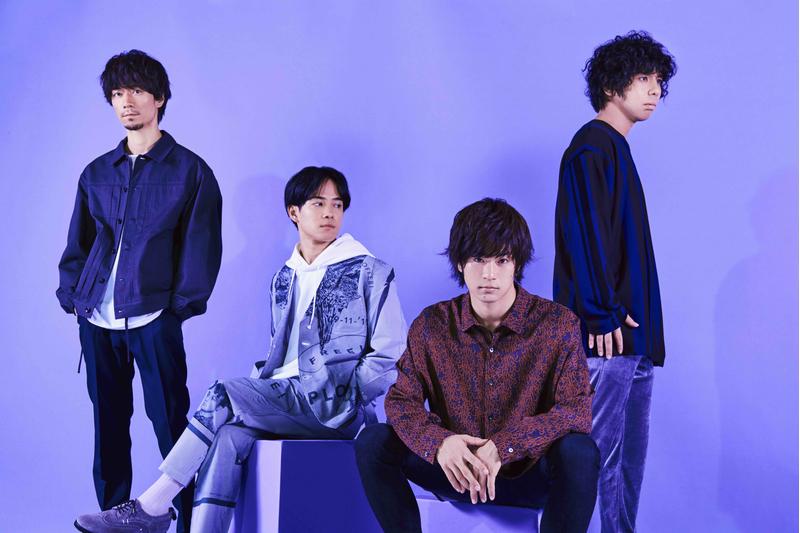

ボーカル・ギターの三原健司と、作詞/作曲を担当するベースの三原康司を中心に、独特の歌詞、楽曲センスで唯一無二の世界観を作り出し、ロックシーンに話題をもたらしているフレデリック。

今回の新作アルバム『フレデリズム2』は新メンバーとしてドラマーの高橋武さんを迎えた2017年から、バンド初のアリーナライブを行った2018年と、バンドとして激動の時を迎えた2年の集大成として発表されます。

今回は、フレデリックの三原康司さんに、この2年を振り返ってもらうとともに、新たなフルアルバム『フレデリズム2』に込めた思いや、今後への意気込みを語っていただきました。

“次はこうしたら”を笑いながら話せているバンド

──今回のアルバム『フレデリズム2』ですが、2017年から2018年にかけての集大成という意味合いで作られたというものということですが、たとえばこの2年間を振り返るといかがでしょうか? 三原康司:そうですね。前回『フレデリズム』というアルバムを出して、2年4ヶ月振りにフルアルバム制作となったときに、ちょっとリリースも近づいてきて、いろいろと思ったことがありました。

三原康司:そうですね。前回『フレデリズム』というアルバムを出して、2年4ヶ月振りにフルアルバム制作となったときに、ちょっとリリースも近づいてきて、いろいろと思ったことがありました。これまですごくバンドがやりたかったことが、どんどんやれていっているということもあり、ステージが大きくなればなるほど自分たちにとってもやりたい表現とか、ステージングとか、いろんなことをすごく思うようになって。まだまだ上はあるにしろそういう自分たちの理想を求め続けて、ちゃんと一歩一歩を着実に大事にできた2年間だとすごく思いましたね。

──2年前より以前から、たとえば今現在とか、未来に向けて“こういうステータスに行きたい”というビジョンは、何かもともと持たれていたのでしょうか?

三原康司:僕たちは基本的にその都度、目の前のことを大事にしてきたバンドなんですけど、たとえば自分たちが大事なタイミングでやるライブ、昨年は神戸のアリーナという場所での初アリーナステージというのもあったけど、そのアリーナをやったときとかに”もっとこうできるだろう”ということがすごく感じ取られることもあったりしました。

だからバンドとして明確なビジョンが、この先にどういうことを面白いことをやっていこうかということも、少しはありつつ、でもその都度“これはこうできるよね”“次はこうしたら面白いかも”みたいな感じです。でもそれをやっぱり笑いながら話せているし、本当に今を大事にしていけたからこそ、今やりたいことがどんどん膨らんでいってるんだろうなということをすごく感じていますし。

──ある意味皆さんは、音楽に“仕事”としてかかわっておられるわけですが、そんな中でも、ご自身にとって音楽というのは、常に接しながら、それでも楽しいと思われているということですね?

三原康司:そうですね。だから多分、僕らにとって仕事という言葉は、本当に楽しいものだと思います。

──うらやましい!。私は音楽ライターとかいいながら、時々苦痛になることも…(笑)。一つ難しい質問をさせていただければと思うのですが、ミュージシャンの立場からという視点で、たとえば康司さんにとって音楽とはどんなものでしょう?

三原康司:そうですね…大事なことというのは、もう言わなくても、というくらいの大事なものですが…何かやっぱり自分は音楽を始めたきっかけも、音楽に救われたからということもあるので、自分を生かし続けてくれるものだ、という思いはあります。

──音楽があって、そのあとに自分が、という感じなのでしょうか?

三原康司:そうなってなかったら、自分が今どんな仕事をしていたか想像できないと思います。

──そういう考え、思いは、たとえば作詞とか何かご自身の活動の中でにじみ出てくるようなところはありますか?

三原康司:実際にライブをしているときに、一番そうだと実感しています。自分の書いた詞、その言葉を受け止めて解釈してもらって、そこで初めてコミュニケーションが成り立つし。実際にリリースをしてもまだ想像でしかなくて、それでもいろんなメッセージやお手紙をもらったりもするけど、目の前でそれを鳴らしたときの、そのコミュニケーションというのを感じたときの思いには勝てない。そのときにやっぱりその思いが”生きているな”という感じはします。

──そこで何を伝えたい、というターゲットが頭に浮かんでくることってありますか?

三原康司:実際に音楽で楽しんでもらいたいというのは前提であるにしろ、たとえば今回のアルバムに向けたメッセージとして、表面だけのイメージでその言葉をとらえないように、もっともっとその幅を広げられるような、言葉の意味を広げられるようなことを、どんどん伝えていけたらということは、これまでも自分なりのテーマでもあったので、今回もそういうことをすごく考えながら作っています。

双子を中心としたバンド、その二面性の意識が強く表れたアルバム

──今回のアルバムは詞のイメージでは“これは作詞者のこういう強い思いがあったからこそできたのだろう”と明確に感じられるような曲と、”これは何を伝えたいのだろう?いろんな受け取り方ができる”と二つのケースが感じられながら、押しつけがましいところがあまりないようにも感じないと思いました。その詞を作るというのは、フレデリックとして今回は、何か強い思いというのはあったのでしょうか?

三原康司:たとえば「LIGHT」「かなしいうれしい」「スキライズム」という曲、は、すごく二面性を歌っている曲なんですけど、「LIGHT」は光と影、「かなしいうれしい」は悲しい感情、うれしい感情、「スキライズム」は好きと嫌い、という感じ。そういう意味で、全体的なテーマとして存在していると感じるものがあります。

三原康司:たとえば「LIGHT」「かなしいうれしい」「スキライズム」という曲、は、すごく二面性を歌っている曲なんですけど、「LIGHT」は光と影、「かなしいうれしい」は悲しい感情、うれしい感情、「スキライズム」は好きと嫌い、という感じ。そういう意味で、全体的なテーマとして存在していると感じるものがあります。フレデリックって、僕と健司の双子を中心としたバンドであって、そういう部分が強く出ていると。僕にとって、歌ってくれるボーカルの健司がいるという関係になっていますが、僕はすごく小さいころから自分にコンプレックスがいっぱいあったけど、同時に健司がそのコンプレックスだと思っていることを、全部できていたんです(笑)

だから、二人そろったときというか…僕はすごく文科系、芸術系とかがすごく好きだったんですけど、スポーツとかが全くダメ。健司はそれを前に立って運動したり、みたいな。だから二人集まったら、ちゃんとこう一つになる感覚みたいなものが生まれるんです。

そんな風に、自分のコンプレックスをちゃんと健司が埋めてくれているような感覚がすごくあって、言葉にも光と影だったり、悲しい、うれしいという言葉を、ちょっとネガティブな意味で”悲しい”とか、何か影だったりとかというのをとらえたとしても、実際にはもう一つの感情があるから、そこが輝いて見えたりとか、そういうことにすごく敏感になっていたんですよね、幼いころから。

──それは興味深い位置関係ですね。

三原康司:そう、だから二つに一つという言葉は、今回の『フレデリズム2』にはすごく詰まっています。そういった一つのイメージだけじゃなくて、その中からもっと裏側だったりとか、本当に氷山の一角だと思うんですが、その言葉の意味みたいなものを、どんどん広げてもらえるような、そんなアルバムになったなと思っています。

その意味で二人というのは大事なキーワードだと思っています。

──ちなみに健司さんに対しては、自分のコンプレックスを埋めてくれるということで“こいつに詞と曲を作らせたら、俺よりうまくやりそうだから、やらせるもんか”みたいなところも?(笑)

三原康司:いや、そんなことは(笑)。何かお互いにお互いのコンプレックスを思いあっていたんです。

健司も実際に話したときに「自分ができないことを、康司がやっているから」みたいなことを言ったこともあります。だから自然とその形というのが定着づいていて、この『フレデリズム2』にたどり着いたと思います。

──ではそんな形はある面、今後新しいものを作っていくというところにも、どんどん反映されていきそうですね。ファーストアルバムが『フレデリズム』で今回がその2作目、この『イズム』というか、主義というはいかがでしょう?またそれはどんなところにバンドの中では反映されているのでしょうか?

三原康司:まあタイトル的にはどちらかというと『イズム』より『リズム』のほうが強いというか、結構ダンスミュージックを主体としてやっていたので、そういう意味でもなんですが、こう僕らが掲げるイズムとしては『フレデリズム2』もそうなんですけど、やっぱり頭から離れない部分だったりとか。

僕らって、すごく同じ話を何度もしたいバンドなんです。詞作りでも、僕はそういう面があって。

──何回も同じ言葉を繰り返すことがあるのは、一つの特徴ですよね。

三原康司:本当に“呪文”と言われることがあるんですけど(笑)。たとえば身近な人と話をするとき、同じような話を何度もすることってあるじゃないですか?

三原康司:本当に“呪文”と言われることがあるんですけど(笑)。たとえば身近な人と話をするとき、同じような話を何度もすることってあるじゃないですか?あれは、一つの“安心”できることだと思う。だから曲でその関係というのを築き上げたいという思いがすごくあって、僕は同じ話をしたいという思いを持っているんです。まあイズムというと、結構いろんな部分で欲が多いバンドなので(笑)これが俺たちだ、という部分も多いんですけど。

──でもこのパート2ということでは、前回よりまた何か新しいものができた、という部分で、新しいメンバーでというところも強いでしょうか?先程「リズム」というお話が出ましたが、その意味で新ドラマー加入というのは大きいですよね。

三原康司:そこもやっぱり大きいです。バンドにとってドラムが抜けるということって、すごく大きなことだし。

その大きな部分を補ってくれる、それを大事に思ったからこそ、メンバーになりたいと加入してくれた武くんがいたし、そこから始まったフレデリックという意味、出来上がった作品自体がやっぱりすごく、個人的には幅の広いものになったな、と思っていて。

また、こういろんなロックバンドがいるダンスミュージックって、本当にいろんなとらえ方があると思うんですけど、何か一概にはこうといえない、そのイメージをもっと楽しめるようになるような、というのがすごく感じ取られるアルバムになったという印象もあるので、やっぱりその意味でもその新ドラマー加入というのは大きかったと思います。